发布时间:2025-08-28 阅读量:84 来源: 发布人: bebop

在当今智能化浪潮席卷全球的背景下,汽车早已不再是简单的代步工具,而是集成了复杂电子系统、传感器和智能交互功能的“移动智能终端”。支撑这一变革的核心技术之一,便是汽车车载网络技术。它如同汽车的“神经系统”,负责在各个电子控制单元(ECU)之间高效、可靠地传输数据,确保车辆安全、舒适与智能化运行。本文将深入解析主流车载网络技术的原理、应用及未来发展趋势。

随着汽车电子化程度的提升,传统的点对点布线方式已无法满足需求。一辆现代汽车可能包含上百个ECU,如发动机控制模块、ABS系统、空调系统、仪表盘、信息娱乐系统等。若每个系统都通过独立线路连接,不仅线束复杂、重量增加,还会导致成本高昂、故障率上升。为此,车载网络技术应运而生,通过共享通信总线实现多节点数据交换,大幅简化布线结构,提高系统集成度与可靠性。

CAN总线(Controller Area Network)

CAN总线是目前应用最广泛的车载网络标准,由博世公司于1986年推出。它采用多主架构,支持广播式通信,具备高抗干扰能力和实时性,广泛应用于动力系统、底盘控制等领域。CAN总线分为高速CAN(最高1 Mbps)和低速CAN(容错CAN,最高125 Kbps),分别满足不同场景需求。

LIN总线(Local Interconnect Network)

作为CAN的低成本补充,LIN总线主要用于非关键性控制,如车窗升降、座椅调节、灯光控制等。它采用单主多从结构,通信速率较低(最高20 Kbps),但成本低廉、布线简单,适合分布式传感器和执行器的连接。

FlexRay总线

面向高端车型和自动驾驶需求,FlexRay提供更高的带宽(最高10 Mbps)和确定性通信,支持时间触发机制,确保关键任务的实时性。它常用于线控系统(X-by-Wire)、高级驾驶辅助系统(ADAS)等对安全性和响应速度要求极高的场景。

MOST总线(Media Oriented Systems Transport)

专为车载多媒体系统设计,MOST采用环形拓扑结构,支持音频、视频、语音等高带宽数据传输。尽管近年来受到以太网冲击,但在高端车型的信息娱乐系统中仍占有一席之地。

车载以太网(Automotive Ethernet)

随着智能网联汽车的发展,数据量呈指数级增长,传统总线已难以满足需求。车载以太网凭借高带宽(可达10 Gbps)、低延迟、标准化协议等优势,正成为下一代车载网络的主流选择。它不仅支持ADAS、车联网(V2X)、OTA升级等高数据吞吐应用,还能与IT基础设施无缝对接,推动汽车向“软件定义汽车”转型。

未来,车载网络将朝着高速化、集中化、服务化方向发展。域控制器(Domain Controller)和中央计算平台的兴起,将减少ECU数量,提升数据处理效率。同时,时间敏感网络(TSN)、5G-V2X等新技术的融合,将进一步增强车载网络的实时性与互联能力。网络安全也将成为重点,确保通信数据的完整性与隐私性。

结语

汽车车载网络技术是智能汽车发展的基石。从CAN到以太网,每一次技术迭代都在推动汽车向更智能、更安全、更互联的方向迈进。未来,随着人工智能与物联网技术的深度融合,车载网络将不仅是数据通道,更是智慧出行的“神经中枢”,引领我们驶向真正的智能交通时代。

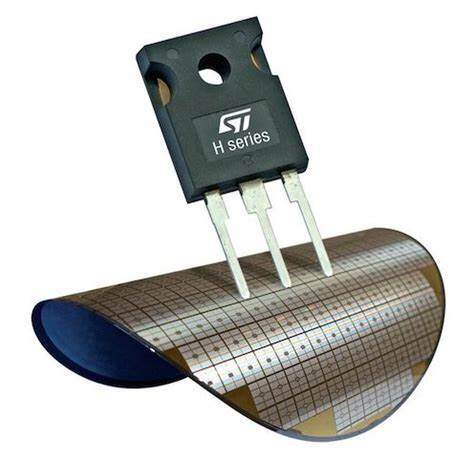

相较于传统的硅(Si)基IGBT和MOSFET,SiC器件在材料层面实现了质的飞跃。其禁带宽度是硅的3倍,击穿电场强度是硅的10倍,热导率也远超硅材料。

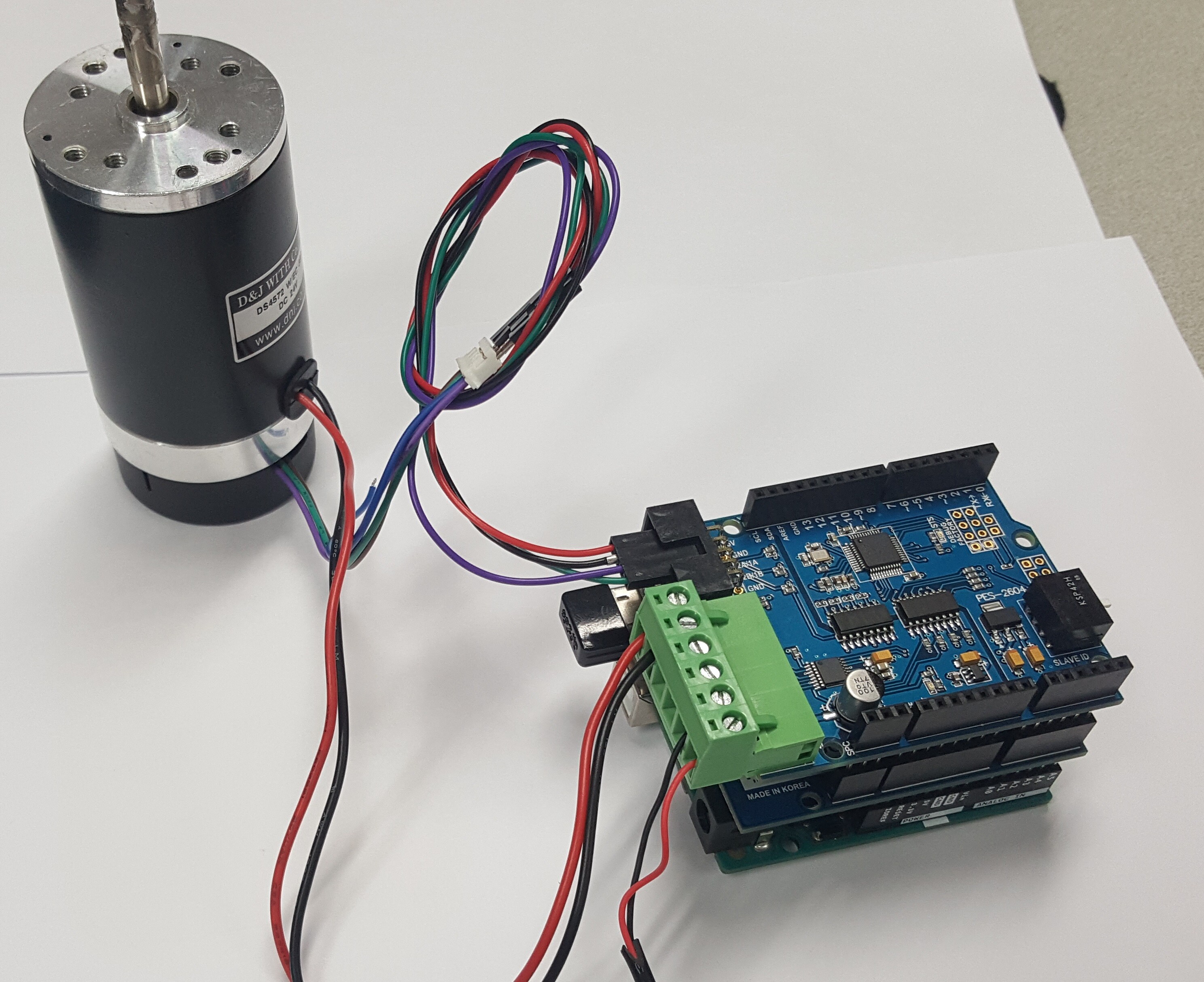

在现代精密自动化设备、3D打印机、CNC机床以及机器人技术中,步进电机因其开环控制、结构简单、成本低廉且定位精准等优点而被广泛应用。

本文将深入剖析RC电源系统的结构组成、核心特性,并探讨其常见的应用领域,为相关技术人员提供全面的参考。

Elexcon深圳国际电子展在2025年8月26日深圳福田会展中心1号馆盛大揭幕,作为全球电子产业链的重要盛会,本届展会汇聚了众多前沿创新技术与行业解决方案。瑞萨RZ系列核心板及开发板等方案Demo亮相嵌入式MCU/MPU生态专区,并围绕相关技术及应用发表了主题演讲,全面展示其在嵌入式领域的技术实力与生态建设成果。

新一代高性能驱动芯片在多个维度实现了关键技术突破