发布时间:2025-05-13 阅读量:1037 来源: 我爱方案网 作者:

【导读】在全球半导体行业面临技术迭代与市场需求分化的关键节点,联发科(MediaTek)于2025年5月公布的财报数据成为市场焦点。尽管面临宏观经济波动和行业竞争加剧的双重压力,联发科仍以全年营收同比增长15.15%、单月营收创历史同期新高的成绩,展现了其在中低端市场的韧性及AI领域的战略潜力。本文将从财务表现、技术布局与行业挑战三个维度,剖析联发科的转型逻辑与未来前景。

一、营收韧性凸显:中低端市场基本盘与高端化初探

2025年4月,联发科单月营收达新台币487.54亿元(约人民币116.6亿元),虽环比下降12.93%,但同比增长16%,创下历年同期新高。累计前4月营收突破2020.67亿元,同比增长15.15%。这一增长主要得益于智能手机芯片业务的稳定输出——其在中低端市场占有率仍超55%,并受益于中国补贴政策及新兴市场5G普及需求。

值得注意的是,联发科在高端市场的突破初见成效。2024年推出的天玑9300芯片虽在4000元以上价位段市占率仅8%,但其下一代天玑9500已获得多家手机厂商的预订单,客户导入进度优于前代产品。此外,智能座舱芯片的布局亦成为新增长极,预计至2028年相关业务累计营收将超30亿美元。

二、AI生态大会:重构半导体供应链的“强强联盟”

在公布财报同日,联发科以“Stronger Together”为主题举办年度供应商大会,吸引60余家产业链龙头参与。会上,联发科提出“以AI定义未来技术路线”,强调边缘AI与云端AI协同发展的战略方向。其核心策略包括:

1. 技术垂直整合:通过自研AI处理器架构与台积电3nm工艺的结合,提升芯片能效比。例如,最新发布的3nm天玑汽车座舱芯片CT-X1,支持130亿参数大模型运行,计划于2025年量产。

2. 生态开放合作:联合英伟达等企业开发车载SoC,并与华为、地平线等本土厂商竞争智能座舱市场。

3. 绿色AI创新:优化算法降低功耗,目标在智能终端实现“1W运行10TOPS模型”的能效突破。

三、三面夹击下的突围挑战

尽管联发科在AI领域动作频频,但其面临的竞争压力不容忽视:

1. 高通专利壁垒与高端压制:高通凭借5G标准必要专利(SEP)优势,迫使手机厂商额外支付专利费,间接削弱联发科性价比优势。2024年高端手机芯片市场,高通市占率高达65%。

2. 海思“国产替代”冲击:华为海思的麒麟芯片依托鸿蒙系统生态,以7nm工艺实现性能对标5nm竞品,2024年出货量激增211%,蚕食联发科中端市场份额。

3. 技术代际风险:尽管联发科当前享有台积电3nm产能支持,但高通已锁定2025年2nm工艺首发权,制程优势可能面临逆转。

未来展望:技术灯塔能否照亮转型之路?

联发科的转型逻辑清晰——以AI为核心,从智能手机向汽车、物联网等场景延伸。然而,其研发投入占营收比重(19.3%)仍低于高通(22.5%)和苹果(23.8%),且高端产品市场转化效率待提升。若能在3nm工艺量产、智能座舱生态构建上取得突破,或可打开千亿市值天花板;反之,则可能陷入“中低端依赖”与“技术代差”的双重困境。

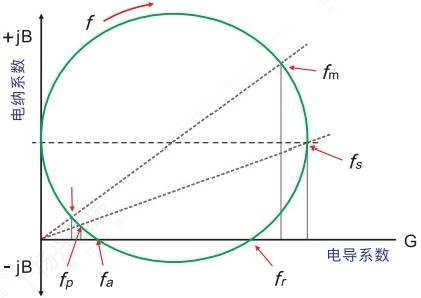

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。

电路板中常用到恒温与温补这两种晶振,恒温晶振与温补晶振都属于晶体振荡器,既有源晶振,所以组成的振荡电路都需要电源加入才能工作

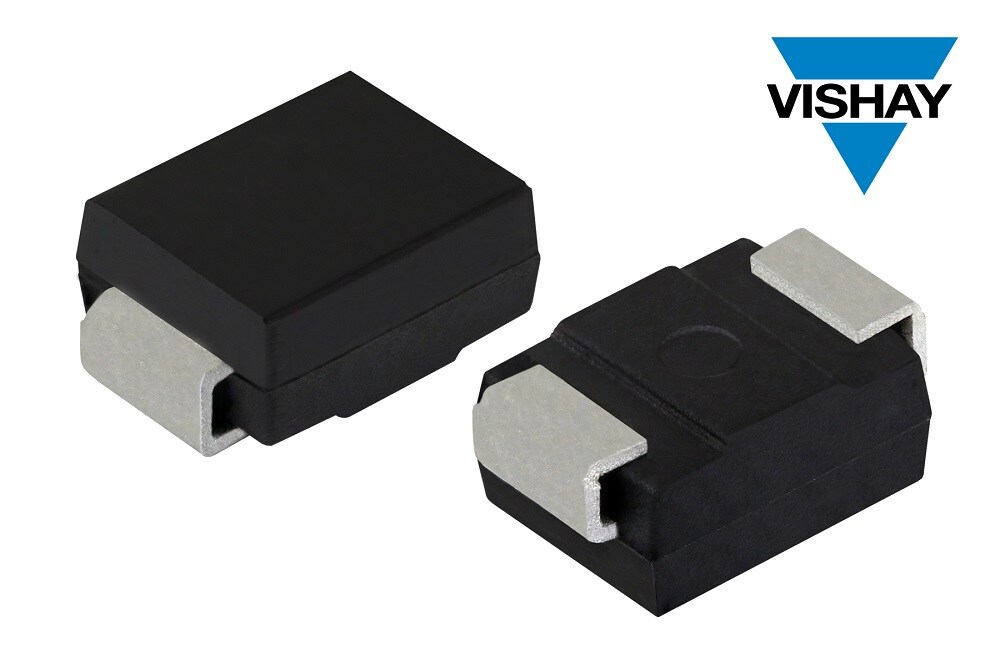

汽车电子系统日益复杂,尤其在48V架构、ADAS与电控系统普及的当下,对瞬态电压抑制器(TVS)的功率密度、高温耐受性及小型化提出了严苛挑战。传统大功率TVS往往体积庞大,难以适应紧凑的ECU布局。威世科技(Vishay)日前推出的T15BxxA/T15BxxCA系列PAR® TVS,以创新封装与卓越性能直面行业痛点,为下一代汽车设计注入强大保护能力。

韩国半导体巨头SK海力士近日在DRAM制造领域实现重大技术飞跃。据ZDNet Korea报道,该公司首次在其1c制程节点中成功应用6层EUV(极紫外)光刻技术,显著提升了DDR5与HBM(高带宽内存)产品的性能、密度及良率,进一步巩固其在先进内存市场的领导地位。