发布时间:2025-04-28 阅读量:665 来源: 我爱方案网 作者:

【导读】2025年4月23日,全球汽车产业目光聚焦上海国家会展中心5.2馆。在中国汽车芯片产业创新战略联盟主导下,首个聚焦汽车芯片的集成型展示平台"中国芯"展区正式启幕。作为科创板汽车芯片第一股的纳芯微电子(股票代码:688052),携12大产品线矩阵惊艳亮相,现场展出的嵌入式电机驱动SoC NSUC1610更斩获"年度影响力汽车芯片"大奖,标志着国产汽车芯片正式进入系统级创新阶段。

企业硬实力获国际权威背书

据企业年报披露,纳芯微2024年营收突破20亿元大关,其中汽车电子业务贡献率攀升至36.88%,车规芯片累计出货量达6.68亿颗。这家2013年创立的企业,仅用9年时间便完成从初创到上市(2022年)的跨越式发展。值得关注的是,其不仅取得ISO 26262 ASIL D流程认证,更成为AEC汽车电子委员会核心成员,参与制定国际行业标准。目前企业已构建覆盖180纳米至40纳米工艺的完整车规级产品开发体系,形成从晶圆制造到封装测试的自主可控供应链。

电动化与智能化双轨并行发展

在新能源汽车核心三电系统领域,纳芯微建立起完整解决方案库:

• 主驱逆变器系统搭载自研隔离驱动芯片组,支持1200V SiC模块驱动

• 电池管理系统(BMS)芯片组实现±0.5mV电压检测精度,达到国际一线水平

• 车载充电机(OBC)方案集成数字隔离和电流采样功能,功率密度提升30%

面对智能化浪潮,企业重点布局域控制架构:车身域控制器芯片支持CAN FD和以太网通信;智能座舱LED驱动方案实现0.1%调光精度;底盘安全系统芯片满足ASIL B功能安全等级。特别在热管理领域,其电子膨胀阀驱动芯片已配套国内70%新能源车型。

创新技术破解行业痛点

获奖产品NSUC1610展现三大突破性创新:采用异构集成技术将MCU内核、电源管理和4路半桥驱动整合于7x7mm封装,PCB面积缩减58%;内置硬件死区控制模块,将电机控制响应速度提升至50ns级;通过AEC-Q100 Grade 0认证,支持-40℃至175℃极端工况。该芯片已在电子水泵、空调风门等场景实现千万级装车,帮助主机厂降低15%系统成本。

产业链协同构建创新生态

纳芯微独创"芯片+算法+应用"三位一体服务模式,与头部整车厂共建12个联合实验室。在某造车新势力的电子电气架构开发中,其LIN网络收发器帮助缩短3个月验证周期;在传统车企的域控制器升级项目中,电源管理芯片组实现进口方案直接替换。目前企业已构建覆盖Tier1近400家的合作网络,在48V轻混系统、线控转向等关键领域实现国产化突破。

行业观察人士指出,随着中国新能源汽车全球市占率突破65%,汽车芯片国产化进入深水区。据毕马威研究报告显示,2025年中国车规级芯片市场规模将达180亿美元,其中功率半导体、控制芯片等细分领域复合增长率超25%。以纳芯微为代表的国产芯片企业,正从"替代者"向"标准制定者"转变,其技术突围路径为行业提供了从产品创新到生态构建的完整范本。

(本文数据来源:企业官方披露、中国汽车芯片产业创新联盟白皮书、第三方行业分析报告)

全球领先的传感器与功率IC解决方案供应商Allegro MicroSystems(纳斯达克:ALGM)于7月31日披露截至2025年6月27日的2025财年第一季度财务报告。数据显示,公司当季实现营业收入2.03亿美元,较去年同期大幅提升22%,创下历史同期新高。业绩增长主要源于电动汽车和工业两大核心板块的强劲需求,其中电动汽车相关产品销售额同比增长31%,工业及其他领域增速高达50%。

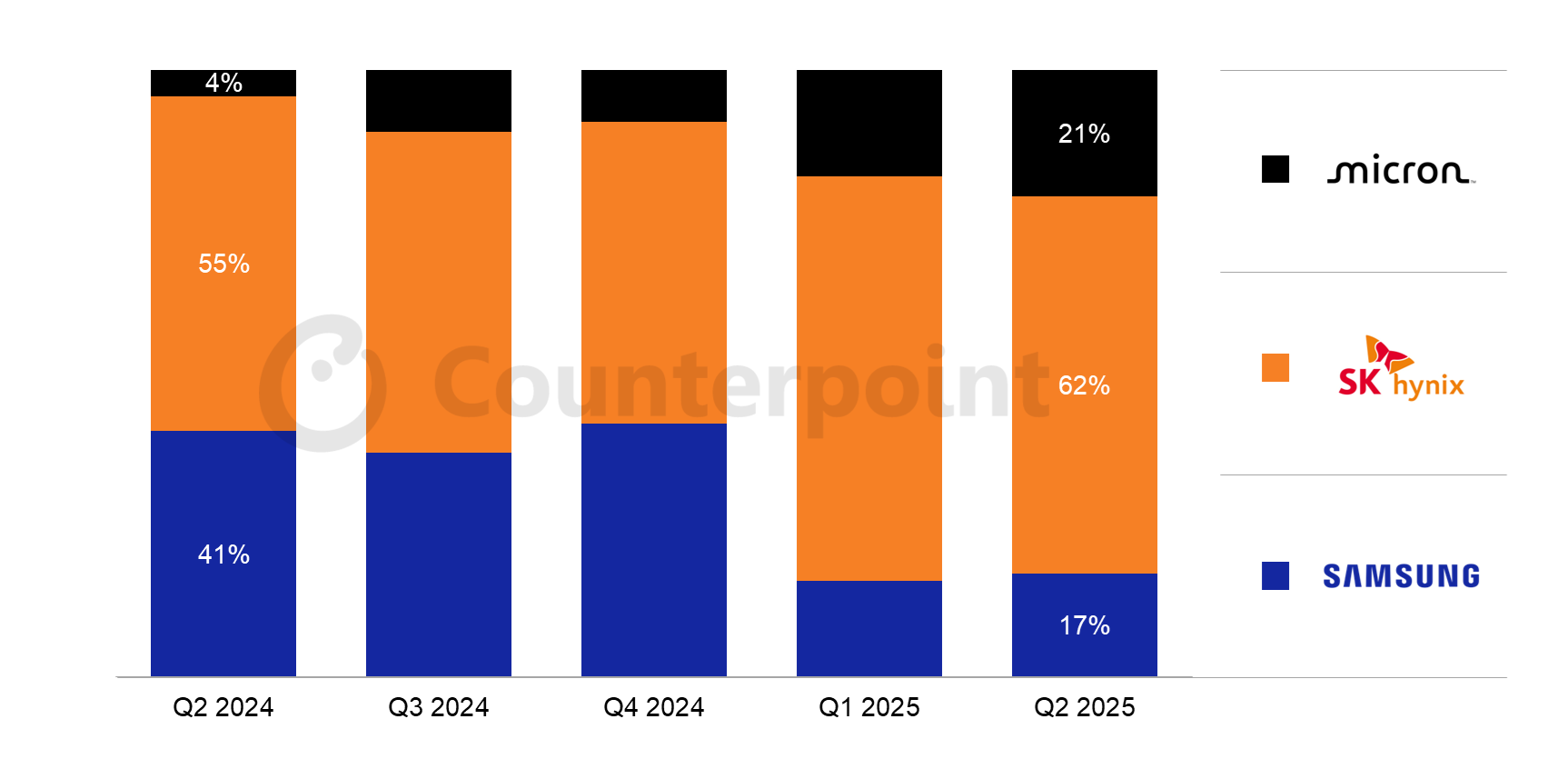

受强劲的人工智能(AI)需求驱动,全球存储芯片市场格局在2025年第二季度迎来历史性转折。韩国SK海力士凭借在高带宽存储器(HBM)领域的领先优势,首次超越三星电子,以21.8万亿韩元的存储业务营收问鼎全球最大存储器制造商。三星同期存储业务营收为21.2万亿韩元,同比下滑3%,退居次席。

8月1日,英伟达官网更新其800V高压直流(HVDC)电源架构关键合作伙伴名录,中国氮化镓(GaN)技术领军企业英诺赛科(Innoscience)赫然在列。英诺赛科将为英伟达革命性的Kyber机架系统提供全链路氮化镓电源解决方案,成为该名单中唯一入选的中国本土供应商。此重大突破性合作直接推动英诺赛科港股股价在消息公布当日一度飙升近64%,市场反响热烈。

全球领先的功率半导体解决方案供应商MPS(Monolithic Power Systems)于7月31日正式公布截至2025年6月30日的第二季度财务报告。数据显示,公司本季度业绩表现亮眼,多项核心指标实现显著增长,并释放出持续向好的发展信号。

贸泽电子(Mouser Electronics)于2025年8月正式推出工业自动化资源中心,为工程技术人员提供前沿技术洞察与解决方案库。该平台整合了控制系统、机器人技术及自动化软件的最新进展,旨在推动制造业向智能化、可持续化方向转型。