发布时间:2025-03-26 阅读量:1415 来源: 综合自网络 发布人: wenwei

【导读】中国科学院化学研究所于萍研究员团队在类脑计算器件领域取得重要突破,成功研发出基于有机液膜体系的新型离子选择性忆阻器。这项创新成果于北京时间6月12日发表于国际顶级学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS),为发展类脑智能传感与计算技术开辟了新路径。

基于仿生有机液膜的离子选择性忆阻器件

研究团队突破传统固体器件的技术局限,创新性地构建了溶有二苯并18-冠醚-6的二氯乙烷液膜体系。该流体器件展现出独特的双电层动态调控机制,通过液膜中离子浓度分布的精确调控,成功实现了工作电压(0.5-1.2V)和功耗(10^-6 W量级)与生物神经系统的高度匹配。尤为重要的是,借助冠醚分子对钾离子的特异性识别能力,器件首次在人工系统中复现了神经细胞的静息电位等关键生理功能。

"这相当于在硬件层面重建了神经细胞离子通道的分子识别机制。"论文通讯作者于萍研究员解释,新型器件不仅能模拟动作电位、突触可塑性等基础神经电活动,其特有的离子选择性更突破了传统忆阻器单离子传输的限制,为构建多离子协同的类脑计算系统奠定了基础。

技术突破背后是研究团队在流体忆阻器领域长达五年的深耕。前期工作中,该团队开发的聚电解质限域流体系统已实现突触可塑性的化学调控和神经信号转导模拟。此次通过引入分子识别元件,成功将化学信号处理能力与电学记忆特性深度融合,使器件智能化水平实现质的飞跃。

该成果标志着我国在神经形态器件领域取得国际领先地位。相较于传统硅基芯片,这种仿生流体系统在能耗效率上提升三个数量级,且具备与生物组织兼容的柔性特征,在脑机接口、智能假肢等生物电子领域展现出独特优势。研究团队透露,目前正与医疗机构合作探索癫痫预警、帕金森病神经调控等医疗应用场景。

此项研究获得国家自然科学基金委"脑科学与类脑研究"重大计划、科技部重点研发计划及中国科学院前沿科学重点研究项目的联合支持,由中国科学院化学研究所与中国科学院大学科研团队协同攻关完成。评审专家认为,这项突破性工作为构建真正意义上的"化学人工脑"迈出了关键一步。

推荐阅读:

Unitree B2-W机器狗展现新技能:晶振在四足机器人中的关键作用

iPhone 18芯片性能飞跃!台积电2nm工艺曝光:速度提升15%、能效暴涨30%

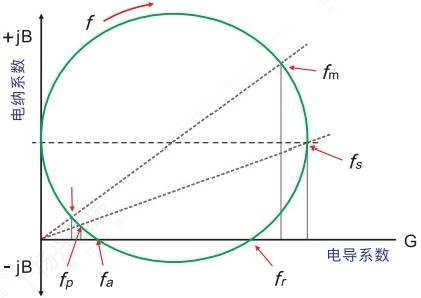

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。

电路板中常用到恒温与温补这两种晶振,恒温晶振与温补晶振都属于晶体振荡器,既有源晶振,所以组成的振荡电路都需要电源加入才能工作

汽车电子系统日益复杂,尤其在48V架构、ADAS与电控系统普及的当下,对瞬态电压抑制器(TVS)的功率密度、高温耐受性及小型化提出了严苛挑战。传统大功率TVS往往体积庞大,难以适应紧凑的ECU布局。威世科技(Vishay)日前推出的T15BxxA/T15BxxCA系列PAR® TVS,以创新封装与卓越性能直面行业痛点,为下一代汽车设计注入强大保护能力。

韩国半导体巨头SK海力士近日在DRAM制造领域实现重大技术飞跃。据ZDNet Korea报道,该公司首次在其1c制程节点中成功应用6层EUV(极紫外)光刻技术,显著提升了DDR5与HBM(高带宽内存)产品的性能、密度及良率,进一步巩固其在先进内存市场的领导地位。