发布时间:2021-11-1 阅读量:925 来源: 思锐智能 发布人: Cole

随着苹果公司正式推出140W氮化镓(GaN)快充,以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子快充市场迎来了又一标杆性产品的重要拐点。近两年来,全球GaN充电器的出货量已经突破了数千万只。然而,这仅仅只是开端。

Yole Développement的最新调研报告显示,预计2026年全球GaN功率器件的市场规模达到11亿美元;在2020-2026年期间,该市场的年复合增长率将达到70%,其中消费类市场是主要驱动力。为了适应GaN功率器件的大规模量产需求,除了衬底外延等相关制造设备之外,针对功率器件关键工序的沉积镀膜设备也迎来了更庞大的市场需求以及量产化的全新挑战。

图1:Yole Développement针对GaN功率器件的市场预测

把握氮化镓市场拐点,SRII量产型ALD设备拓展中国第三代半导体龙头客户

对于GaN功率器件的制造商而言,扩充产能是当前的重中之重。对此,思锐智能推出了业界领先的量产型ALD沉积设备——Beneq Transform系列,凭借成熟、稳定的多片沉积工艺,能够为高端应用的行业客户提供卓越的沉积镀膜生产效率,以及传统工艺无法企及的镀膜均匀性、纳米级膜厚精准控制等优势,进而助力产能扩充的需求。

事实上,思锐智能近期成功交付了一套最新的Beneq Transform Lite设备,帮助中国市场的第三代半导体龙头客户加速其GaN产线的扩充。“客户的产线正处于中试到相当规模量产的切入点,”思锐智能团队说,“我们拥有非常丰富的沉积工艺经验,在与客户进行技术对接之后,Transform Lite设备的技术先进性与量产化优势迅速获得了客户的认可,这很激动人心!接下来,我们将帮助客户完成沉积工艺延伸产线的搭建以及相关的量产调试。“

图2:Beneq Transform Lite设备进场照片

以ALD工艺打破应用边界,Transform独创技术加速超摩尔应用产能提升

尽管ALD镀膜工艺对于GaN功率器件的性能提升有着显著的增益,但其实ALD技术在GaN射频器件、光器件以及MEMS等超摩尔应用领域中同样能够“大展拳脚”。ALD本身属于通用型技术,其低温沉积特性、保形性以及均匀性十分优异,相较传统的镀膜工艺如CVD、PVD等具备独特的优势。

思锐智能旗下Beneq品牌推出的Transform系列设备,在掌握ALD技术的基础优势之外,运用灵活的工程思维,率先加入了预加热技术。由于增加了预加热模块,ALD设备的常规升温时间显著缩短。并且热法工艺与等离子工艺可在同一个腔体中实现,反应腔可容纳的晶圆数量也提升至25片。这样整体计算下来,产能的增长超过了50%。这对于量产阶段的客户具有非常大的优势。自此,业界对于ALD沉积速率偏慢的刻板印象已经被打破!

图3:通过加入预加热模块,可有效减少升温时间

目前,Transform系列设备最高可支持8”晶圆的沉积镀膜需求,并向下兼容3”、4”以及6”等不同晶圆尺寸的产品。预计明年,思锐智能将会进一步丰富产品线,不断拓展应用领域,为客户提供创新、灵活、多样化的一站式ALD解决方案。

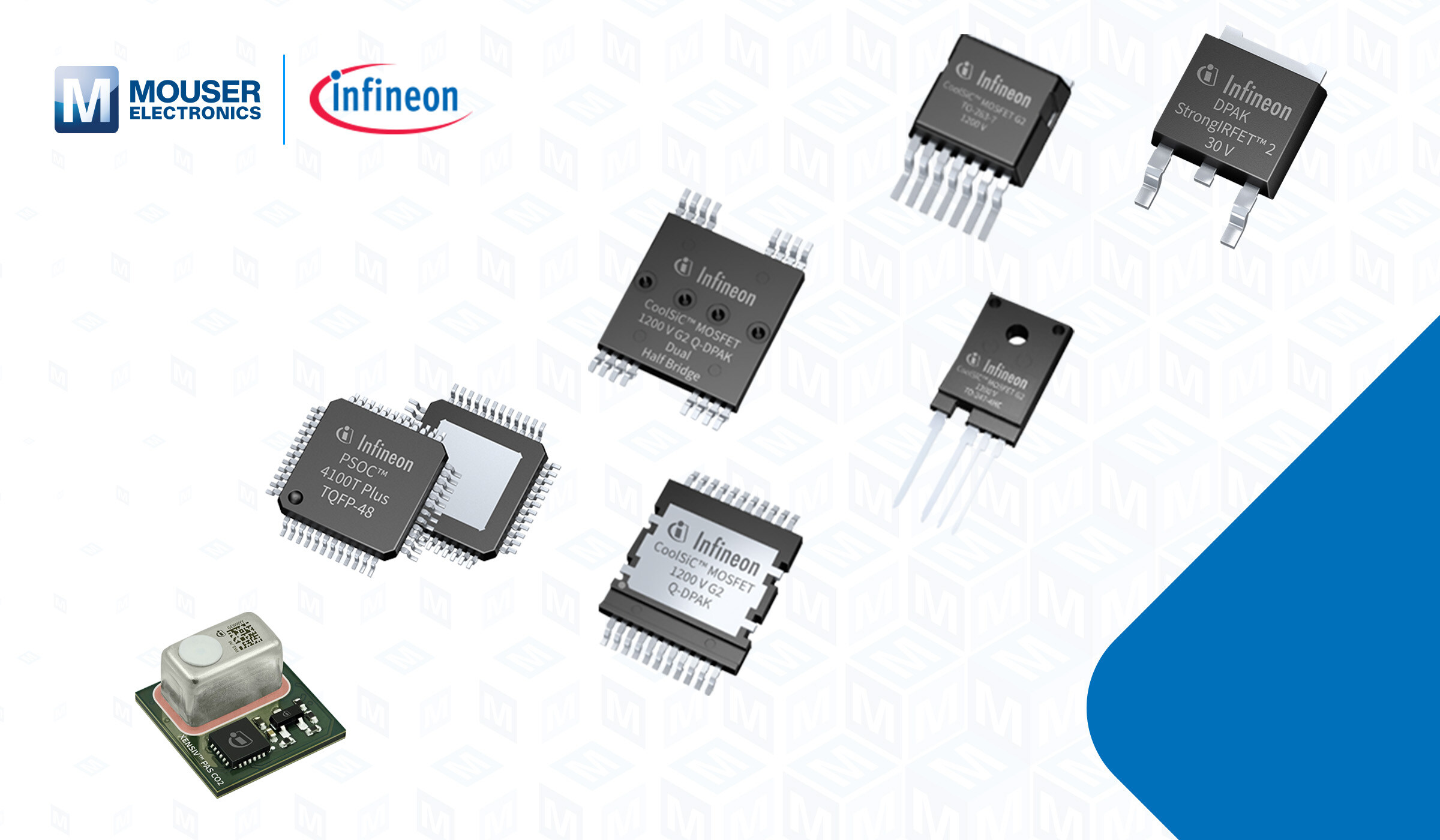

英飞凌XENSIV™ PAS CO2 5V传感器可持续提供高质量数据,并且满足WELL™建筑标准的性能要求。

英伟达否认H100和H200售罄传闻

红外传感器是一种利用红外线进行检测的电子设备,广泛应用于工业自动化,安防监控,智能家居,医疗设备等领域

随着全球制造业迈向集成化与数字化,独立机器人单元正逐渐融入更广泛的自动化系统。DigiKey 本季发布的《机器人技术探秘》的第 5 季《未来工厂》视频系列,联合行业领先企业 Eaton 和 SICK,系统解析了从电气控制、传感技术到数据互联等多个层面的前沿解决方案。新一季邀请了多名专家,一起探讨支撑现代机器人制造与自动化的基础设施与创新技术。

SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展将于2025年9月10日至12日在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重开幕。本届展会由CIOE中国光博会与集成电路创新联盟联合主办,中新材会展与爱集微共同承办,以“IC设计与应用”、“IC制造与供应链”及“化合物半导体”为核心主题,系统覆盖集成电路全产业链环节。