发布时间:2020-11-23 阅读量:1968 来源: 我爱方案网 作者: 雕塑者

【编者按】PCB在锡膏工艺后,有部分功能不工作,出现了不知所以的问题,使用正常挽救办法,依旧不见起效,借住显微镜观擦,更是一无所获。作者将在本文为工程师们解答疑惑,通过分析锡膏、过炉工艺管控基本停留在锡膏存储、炉温不良所带来的虚焊、假焊问题,去解决PCB板上“隐秘的角落”!

SMT论坛上有这么一个帖子,大概的问题是锡膏工艺后PCB上的晶振无法起振,排除虚焊、短路问题,在晶振回路区域用洗板水擦洗或者烙铁焊一下之后,晶振即恢复正常,而且问题可双向复现。

这已经是2011年的一个帖子了,现在到论坛上还能看到江湖上各位同行为解决该问题提出的各种建议。很遗憾,抛出这个帖子的工程师最后没给出他的实验结论,然而综合各种说法,该问题基本锁定在焊锡过炉工艺不良导致的质量问题!

大部分的研发人员所熟悉的锡膏、过炉工艺管控基本停留在锡膏存储、炉温不良所带来的虚焊、假焊问题,这些问题所呈现出来的现象通常在生产现场就能得以暴露并进行纠正,如塌陷、锡珠、歪斜、空洞等现象。

炉温升温太快导致气体挥发外带锡膏形成的锡珠

管脚与焊盘温度不平衡导致虚焊

零件两端锡膏湿润不平均导致歪斜

除却焊接不良问题,隐秘的角落:锡炉温度和走板速度搭配不当可能带来未知的隐患问题。这样的不良无法使用肉眼识别,通常等到我们发现异常的时候,一整批板子已经坐等上线组装甚至已经外发到用户终端。

锡炉温度和走板速度搭配不当,会导致助焊剂残留无法完全分解,活性极强的助焊剂容易在过锡缸后留下一些固态或粉状残留物。这些残留物会吸收空气中的水分,使潮气侵入芯片或零件管脚的金属化层,当电路板表面产生一个薄潮气层时,会降低电路板表面包括焊脚与焊盘之间的绝缘电阻、改变其中的寄生电容。

隐患 1

前文提到的晶振不良问题在使用洗板水擦洗或烙铁焊之后可恢复正常的问题,极大可能就是残留物吸收湿气之后导致晶振与板子之间的寄生电容产生与通用理论值较大的差异,如果晶振振荡回路设计冗余量较低,则容易出现晶振无法起振的问题(参考《切勿忽视晶振的选型设计》)。

隐患 2

在带有高压电设计的PCB中,助焊剂残留物、薄潮气层会降低电路板表面的绝缘电阻,绝缘阻抗降低会导致高压电容易出现放电击穿现象,笔者曾碰到的一个类似问题就是在一款强电产品中,由于波峰焊过炉速度太快,锡膏助焊剂挥发附着在板材上降低强电绝缘度,存储、运输过程中吸附空气中的水汽之后,绝缘度进一步降低,这直接导致了在生产车间老化后的产品无问题,但在整机产品到达客户手中,第一次上电时就概率性出现火花放电,类似爆炸的现象。

隐患 3

在低功耗产品中,电路板的薄潮气层会造成电路板腐蚀或生成金属枝晶,当枝晶出现在线路或焊区之间桥接时,会出现漏电问题。对于低功耗产品,漏电问题将直接导致产品使用寿命缩短。

如下是适普SF710无铅锡膏的一个过炉曲线

这其中包括加热阶段、液体阶段、冷却阶段的相关推荐说明——

对于器件,特别是CPU,规格书中所提供的回流焊曲线可能会被很多工程师所忽略,其实这样的一个曲线可以作为SMT时炉温调试的一个参考,如下:

因此,严瑾的生产过程中,你最好要清楚锡膏、器件所推荐的炉温与过炉速度,在试产阶段,工程人员务必将锡膏型号、SMT过炉曲线进行记录、存档,后续的量产尽量保持一样的生产条件。为避免助焊剂残渣、湿气腐蚀,在成本可控的情况下还需要进行PCBA清洗、涂覆三防漆操作,这样的管控虽然繁琐,但可以让PCBA避免掉隐秘角落里的很多质量隐患!

作者介绍:雕塑者(笔名),一名乐于开源文化的工程师,个人公众号【硬件大熊】。后续原创技术应用笔记还将在我爱方案网上线,敬请期待!

来源:硬件大熊

版权声明:本文为博主原创,未经本人允许,禁止转载!

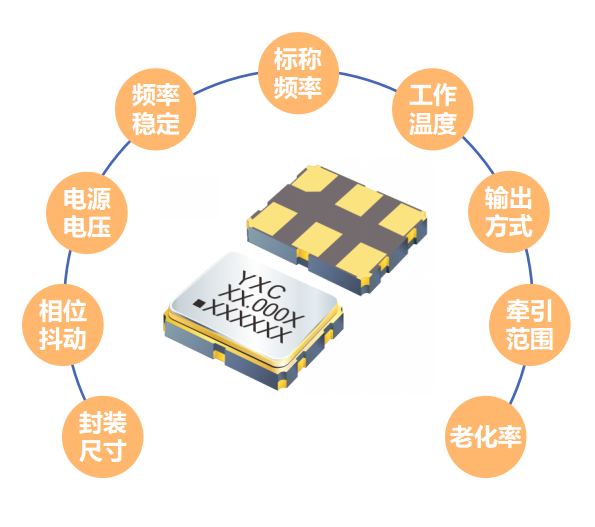

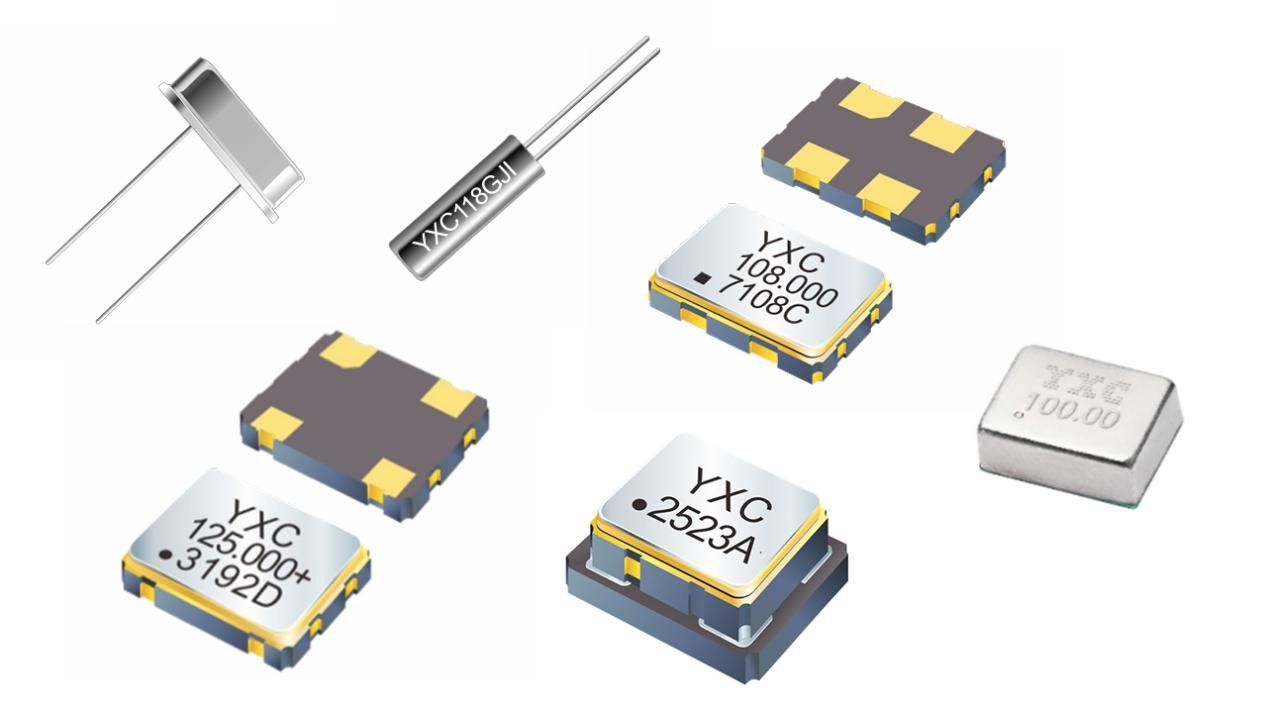

在汽车电子智能化、网联化与电动化深度融合的浪潮中,车载时钟系统的精度与可靠性正成为决定整车性能的核心命脉。作为电子架构的"精准心跳之源",车规级晶振的选型直接影响ADAS感知、实时通信、动力控制等关键功能的稳定性。面对严苛路况、极端温差及十年以上的生命周期挑战,工程师亟需兼具高稳定性与强抗干扰能力的时钟解决方案——小扬科技将聚焦车规级晶体/晶振核心参数,3分钟助您精准锁定最优型号。

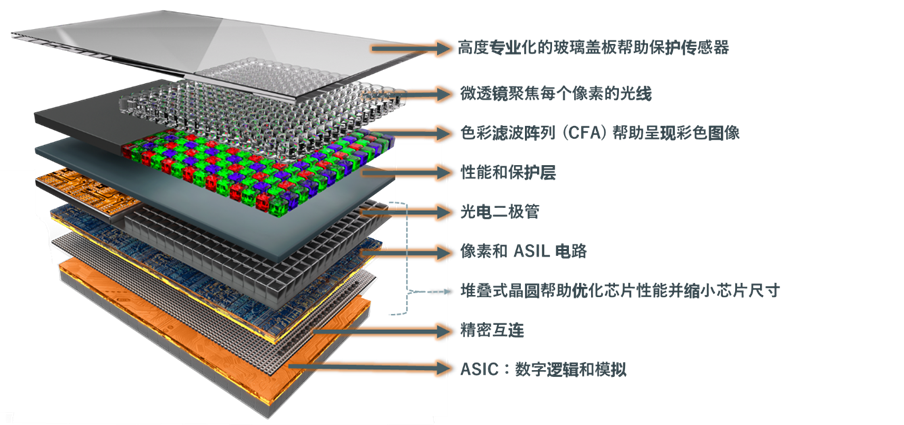

在技术创新的浪潮中,图像传感器的选型是设计与开发各类设备(涵盖专业与家庭安防系统、机器人、条码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等)过程中的关键环节。选择最适配的图像传感器需要对众多标准进行复杂的综合评估,每个标准都直接影响最终产品的性能和功能。从光学格式(Optical Format)和动态范围(Dynamic Range),到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗及特性集成,这些考量因素多样且相互交织、错综复杂。

压控晶振(VCXO)作为频率调控的核心器件,已从基础时钟源升级为智能系统的"频率舵手"。通过变容二极管与石英晶体的精密耦合,实现电压-频率的线性转换,其相位噪声控制突破-160dBc/Hz@1kHz,抖动进入亚纳秒时代(0.15ps)。在5G-A/6G预研、224G光通信及自动驾驶多传感器同步场景中,VCXO正经历微型化(2016封装)、多协议兼容(LVDS/HCSL/CML集成)及温漂补偿算法的三重技术迭代。

在电子设备的精密计时体系中,晶体振荡器与实时时钟芯片如同时间系统的"心脏"与"大脑":晶振通过石英晶体的压电效应产生基础频率脉冲,为系统注入精准的"生命节拍";而实时时钟芯片则承担时序调度中枢的角色,将原始频率转化为可追踪的年月日时分秒,并实现闹钟、断电计时等高级功能。二者协同构建现代电子设备的"时间维度"。

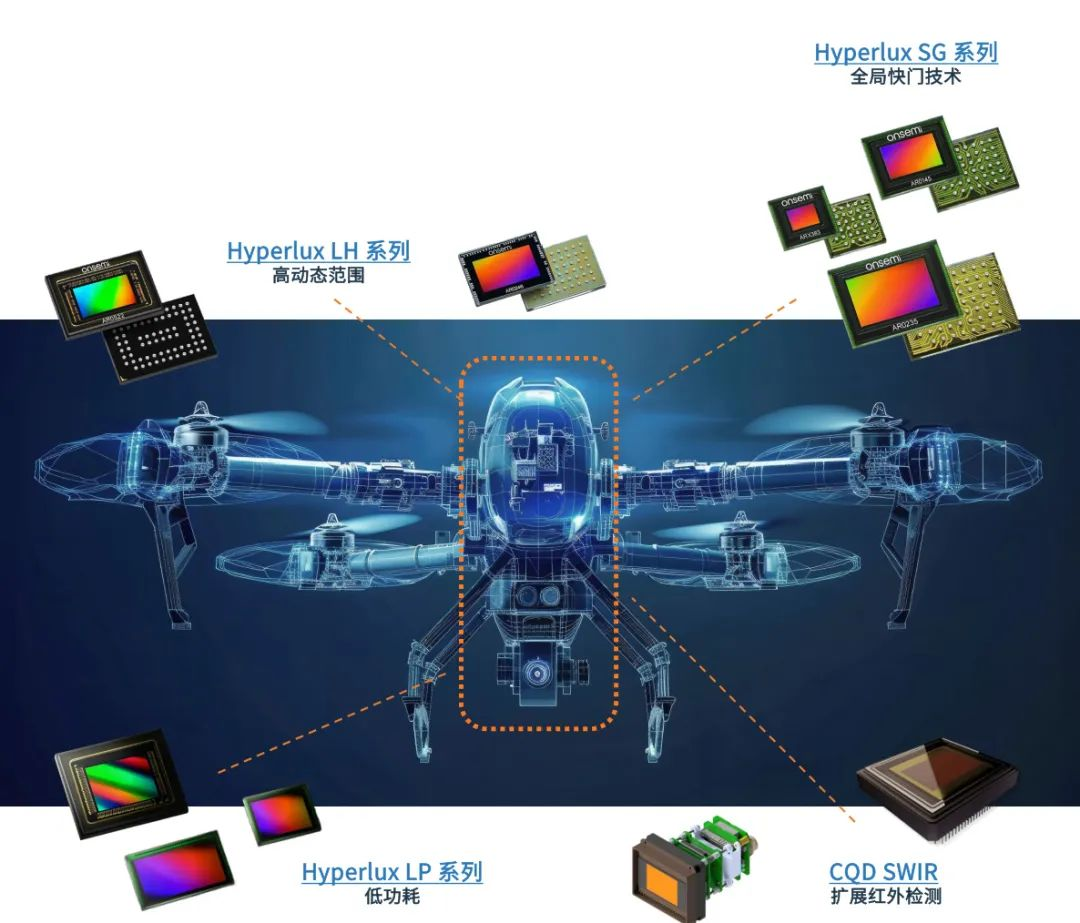

无人机已不再是简单的飞行器,而是集成了尖端感知与决策能力的空中智能载体。其核心系统——特别是自主导航与感知技术——是实现其在测绘、巡检、农业、物流、安防等多个领域高效、精准作业的关键。本文将深入剖析无人机如何通过这些核心技术“看见”、“思考”并“规划”路径,实现真正意义上的自主飞行能力。