发布时间:2019-12-11 阅读量:709 来源: 智东西 发布人: Jane

12月10日消息,激光雷达产业龙头公司Velodyne被曝出亚太区办公室进行了裁员。网传裁员人数超过20人,Velodyne或将全面退出中国。

车东西得知消息后第一时间联系了Velodyne,该公司前员工表示,此次裁员并没有涉及这么大规模,裁员人数在10人左右,目前Velodyne亚太区办公室还有个位数的员工。

Velodyne前员工还向车东西透露,此次裁员之后,Velodyne亚太区办公室仍然保留了大客户、渠道以及技术支持相关的部分岗位,整体来看不影响公司亚太业务的正常运营。

据了解,Velodyne亚太区办公室此次裁员的原因主要是亚太区业务下滑导致。

Velodyne的业务下滑有着三方面的原因:

1、中端产品更新换代慢,遭遇自主品牌围剿。

2、高端产品质量出现问题,被采购商抛弃。

3、自动驾驶产业进入寒冬,波及上游供应商。

一、中端产品遭自主品牌围剿

作为激光雷达产业的龙头公司,Velodyne一直在向全球自动驾驶公司输出质量稳定的高性能激光雷达产品。

2016年,为拓展中国与周边亚太地区业务,Velodyne在中国北京成立亚太区办公室,面向中国大客户的商业模式也从代理转为直销。

进入中国之初,Velodyne的16线、32线、64线等激光雷达产品在自动驾驶市场颇具竞争力,众多自动驾驶公司选择采购Velodyne的激光雷达产品。

▲Velodyne 16线激光雷达

当年,百度也曾联手福特向Velodyne投资1.5亿美元,并向Velodyne订购了激光雷达产品。

但随着国内激光雷达产业的发展,Velodyne的竞争对手开始逐渐涌现。

根据车东西对于国内Pony.ai、文远知行、奥特贝睿等自动驾驶公司以及长安等整车厂的走访情况,国内自动驾驶公司与整车厂开始更偏向于国内激光雷达公司的产品,速腾聚创、禾赛科技等激光雷达公司在市场上占据了不少份额。

值得一提的是,禾赛科技的激光雷达甚至远销海外,买到了美国,开始挑战Velodyne在美国的市场。据了解,Cruise、Nuro、Zoox等美国本土的公司也开始采用禾赛科技的激光雷达。

相反,使用Velodyne激光雷达进行自动驾驶技术研发的自动驾驶公司与整车厂越来越少。

32线产品在市场失利,但Velodyne还有128线的高性能激光雷达兜底,理应不该出现业务大规模下滑以至于突然裁员的现象。

▲Velodyne 128线激光雷达

但有媒体报道称,Velodyne的128线激光雷达存在一些技术问题,可能会在部分场景下运行不稳定,这一情况导致了Velodyne错失了一些大用户的订单。

二、自动驾驶产业寒冬波及上游供应商

除此之外,Velodyne业务的下滑还与自动驾驶产业进入寒冬有关。

由于投资回报周期长,自动驾驶技术前景不明确,商业模式不清晰等原因,今年以来,投资者对于自动驾驶产业的投资都开始趋于理性。

曾在2017-2018年颇为吸金的自动驾驶产业,除了在2019年年初迎来了一波投资的热潮,全年的亿元级投资较往年都偏少。

这样的局面使得自动驾驶产业整体进入了“缺钱”的阶段,价格颇为昂贵的高性能激光雷达,成为了很多公司想要绕过的零部件。

自主品牌激光雷达公司崛起,自身高端产品质量暴雷,自动驾驶产业进入寒冬,Velodyne销量出现下滑似乎也在情理之中。

结语:激光雷达龙头陷入困境

自动驾驶产业进入寒冬,竞争对手产品不断优化,对激光雷达产业龙头公司Velodyne造成了不小的麻烦。

在业务下滑开始的时候,Velodyne果断开始精简自身结构,以维持利润率。但这样的做法,也会使得Velodyne在亚太地区的影响力减弱,从而将原本就不稳固的亚太市场拱手送人。

不裁员,会加大自动驾驶产业寒冬中,Velodyne的运营压力;裁员,又会使Velodyne的市场地位更加不稳固,激光雷达的龙头企业,或许陷入了困境。

据最新消息,苹果公司计划于2027年推出其首款机器人产品,这款代号为"Eve"的虚拟伴侣机器人,将结合苹果在硬件设计、人工智能和用户体验方面的优势,开创消费级机器人新品类。不同于传统功能性机器人,苹果的这款产品更注重情感连接和个性化陪伴,有望重新定义人机交互的未来。

在当前全球电子制造业向智能化、绿色化加速转型的背景下,产业链协同创新已成为突破技术壁垒的关键路径。本次走访聚焦微焦点X-RAY检测、自动化测试烧录一体化、半导体封装工艺等核心技术领域,通过构建"技术攻关-场景验证-生态协同"的三维合作模型,旨在打通从实验创新到规模化应用的最后一公里。

美国为防止高端人工智能(AI)芯片通过第三方渠道流入中国,已秘密要求芯片制造商英伟达(NVIDIA)、超威半导体(AMD)等企业在出口至部分国家的AI芯片中植入追踪程序,以便实时监控芯片流向

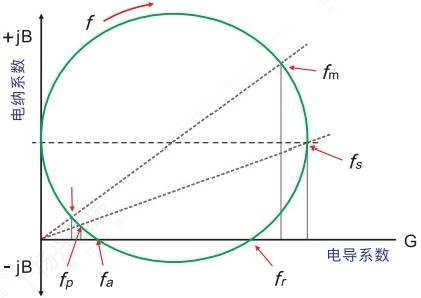

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。