发布时间:2019-12-4 阅读量:1452 来源: 我爱方案网 作者: Jino Loquinario

简介

要开发的应用似乎不存在解决方案是很正常的,甚至几乎是情理之中的。为了满足应用要求,我们需要想出一种超出市场上现有产品性能的解决方案。例如,应用可能需要具有高速、高电压、高输出驱动能力的放大器,同时还可能要求出色的直流精度、低噪声、低失真等。

满足速度和输出电压/电流要求的放大器以及具有出色直流精度的放大器在市场上很容易获得,事实上很多都是如此。但是,所有这些要求可能无法通过单个放大器来满足。当遇到这样的问题时,有些人会认为我们不可能满足此类应用的要求,我们必须满足于平庸的解决方案,要么选用精密放大器,要么选用高速放大器,可能要牺牲一些要求。幸运的是,这并非全然正确。对此,有一种解决方案是采用复合放大器,本文将说明它是如何实现的。

复合放大器

复合放大器由两个独立的放大器组成,其配置方式使得人们既能实现每个放大器的优点,又能削弱每个放大器的缺点。

图1.简单复合放大器配置

参考图1,AMP1具有应用所需的出色直流精度以及噪声和失真性能。AMP2满足输出驱动要求。在这种配置中,具有所需输出规格的放大器(AMP2)放置在具有所需输入规格的放大器(AMP1)的反馈环路中。下面将讨论这种配置涉及的一些技术及其益处。

设置增益

初遇复合放大器时,第一个问题可能是如何设置增益。为了解决这个问题,将复合放大器视为包含在大三角形内的单个同相运算放大器是有帮助的,如图2所示。想象大三角形是黑色的,我们无法看清里面的东西,那么同相运算放大器的增益就是1 + R1/R2。揭开大三角形内部的复合配置并没有改变任何东西,整个电路的增益仍然由R1和R2的比率控制。

在这种配置中,人们很容易认为通过R3和R4改变AMP2的增益会影响AMP2的输出电平,表明复合增益会发生变化,但事实并非如此。通过R3和R4提高AMP2周围的增益只会降低AMP1的有效增益和输出电平,而复合输出(AMP2输出)保持不变。或者,降低AMP2周围的增益将会提高AMP1的有效增益。因此,复合放大器的增益一般仅取决于R1和R2。

图2.复合放大器被视为单个放大器

本文将讨论实现复合放大器配置的主要优点和设计考虑因素。本文将重点说明其对带宽、直流精度、噪声和失真的影响。

带宽扩展

与配置为相同增益的单个放大器相比,实现复合放大器的主要优点之一是带宽更宽。

参考图3和图4,假设我们有两个独立的放大器,每个放大器的增益带宽积(GBWP)为100 MHz。将它们组合成一个复合配置,整个组合的有效GBWP将会增加。在单位增益时,复合放大器的-3 dB带宽要高出约27%,尽管有少量峰化。在更高增益下,这种优势变得越发明显。

图3.单位增益复合放大器

图4.单位增益时的-3 dB带宽改善情况

图5显示了增益为10的复合放大器。请注意,复合增益通过R1和R2设置为10。AMP2周围的增益设置为约3.16,迫使AMP1的有效增益与此相同。在两个放大器之间平均分配增益可以产生最大可能的带宽。

图5.复合放大器的增益配置为10

图6比较了增益为10的单个放大器的频率响应与配置为同样增益的复合放大器的频率响应。在这种情况下,复合放大器的-3 dB带宽高出约300%。这怎么可能?

图6.增益为10时的-3 dB带宽改善情况

有关具体示例,请参阅图7和图8。我们要求系统增益为40 dB,使用两个相同的放大器,每个放大器的开环增益为80 dB,GBWP为100 MHz。

图7.分配增益以获得最大带宽

图8.单个放大器的预期响应

为使组合实现最高可能带宽,我们将在两个放大器之间平均分配所需的系统增益,每个放大器需提高20 dB的增益。因此,将AMP2的闭环增益设置为20 dB会迫使AMP1的有效闭环增益同样达到20 dB。采用这种增益配置,两个放大器在开环曲线上的工作点均低于任何一个在40 dB增益时的工作点。因此,与同样增益的单个放大器解决方案相比,复合放大器在增益为40 dB时将具有更高的带宽。

虽然看似相对简单且易于实现,但在设计复合放大器时应采取适当的措施来获得尽可能高的带宽,同时不能牺牲组合的稳定性。在实际应用中,放大器有非理想特性,而且可能不完全相同,这就要求使用适当的增益配置来保持稳定性。另外应注意,复合增益将以-40 dB/十倍频程的速度滚降,因此在两级之间分配增益时必须小心。

在某些情况下,平均分配增益可能无法做到。就此而言,要在两个放大器之间均等分配增益,AMP2的GBWP必须始终大于或等于AMP1的GBWP,否则将导致峰化,并且可能导致电路不稳定。在AMP1 GBWP必须大于AMP2 GBWP的情况下,在两个放大器之间重新分配增益通常可以校正不稳定性。在这种情况下,降低AMP2的增益会导致AMP1的有效增益提高。结果是AMP1闭环带宽降低,因为其在开环曲线上的工作点提高,而AMP2闭环带宽提高,因为其在开环曲线上的工作点降低。如果充分应用AMP1的减速和AMP2的加速,复合放大器的稳定性就会恢复。

本文选用AD8397作为输出级(AMP2),与各种精度的放大器AMP1连接以展示复合放大器的优势。AD8397是一款高输出电流放大器,可提供310 mA电流。

同放大器组合的带宽扩展,增益为10,VOUT = 10 V p-p

放大器 | 单个放大器带宽(kHz) | 复合放大器带宽(kHz) | 带宽扩展% |

ADA4091 | 30 | 94 | 213 |

AD8676 | 165 | 517 | 213 |

AD8599 | 628 | 2674 | 325 |

保持直流精度

图9.运算放大器反馈环路

在典型运算放大器电路中,输出的一部分会被反馈到反相输入。输出端存在的误差(环路中产生)乘以反馈因子(β),然后予以扣除。这有助于保持输出相对于输入乘以闭环增益(A)的保真度。

图10.复合放大器反馈环路

对于复合放大器,放大器A2有自己的反馈环路,但A2及其反馈环路都在A1的较大反馈环路内。输出现在包含A2引起的较大误差,这些误差被反馈到A1并进行校正。较大的校正信号导致A1的精度得以保留。

在图11所示电路和图12所示结果中可以清楚地看到该复合反馈环路的影响。图11显示了一个由两个理想运算放大器组成的复合放大器。复合增益为100,AMP2增益设置为5。VOS1表示AMP1的50μV失调电压,而VOS2表示AMP2的可变失调电压。图12显示,当VOS2从0 mV扫描到100 mV时,输出失调不受AMP2贡献的误差(失调)幅度的影响。相反,输出失调仅与AMP1的误差(50μV乘以复合增益100)成比例,并且无论VOS2的值是多少,它都保持在5 mV。如果没有复合环路,我们预计输出误差会高达500 mV。

图11.失调误差贡献

图12.复合输出失调与VOS2的关系

表2.增益为100时的输出失调电压

放大器 | 有效VOS (mV) | VOS降幅(复合配置) |

AD8397 | 100 | |

AD8397 + ADA4091 | 3.5 | 28.6× |

AD8397 + AD8676 | 1.2 | 83.3× |

AD8397 + AD8599 | 1 | 100× |

噪声和失真

复合放大器的输出噪声和谐波失真以与直流误差类似的方式进行校正,但对于交流参数,两级的带宽也会起作用。我们将举一个例子,使用输出噪声来说明这一点;同时应理解,失真消除方式大致相同。

参考图13所示电路,只要第一级(AMP1)有足够的带宽,它就会校正第二级(AMP2)的较大噪声。当AMP1的带宽开始耗尽时,来自AMP2的噪声将开始占主导地位。但是,如果AMP1带宽过多,并且频率响应中存在峰化,那么在相同频率处将产生噪声峰值。

图13.复合放大器的噪声源

图14.噪声性能与第一级带宽的关系

对于此例,图13中的电阻R5和R6分别代表AMP1和AMP2的固有噪声源。图14的上部曲线显示了各种AMP1带宽的频率响应以及单一固定带宽的AMP2的频率响应。回忆增益分配部分,若复合增益为100 (40 dB),AMP2增益为5 (14 dB),则AMP1的有效增益将为20 (26 dB),如此处所示。

下部曲线显示了每种情况的宽带输出噪声密度。在低频时,输出噪声密度以AMP1为主(1 nV/√HZ乘以100的复合增益等于100 nV/√HZ)。只要AMP1有足够的带宽来补偿AMP2,这种情况就会持续下去。

若AMP1带宽小于AMP2带宽,当AMP1带宽开始滚降时,噪声密度将开始由AMP2主导。这可以在图14的两条迹线中看到,噪声上升至200 nV/√HZ(40 nV/√HZ乘以AMP2的增益5)。最后,若AMP1具有比AMP2大得多的带宽,导致频率响应出现峰化,则复合放大器将在相同频率处呈现噪声峰值,如图14所示。由于频率响应峰化引起过大增益,噪声峰值的幅度也会更高。

表3和表4分别显示了使用不同精密放大器作为第一级与AD8397形成复合放大器时的有效噪声降低情况和THD+n改善情况。

表3.使用不同前端放大器的降噪情况,有效增益 = 100,f = 1 kHz

配置 | 噪声,en (nV/√HZ) | 有效噪声降幅(%) |

仅AD8397 | 450 | |

AD8397 + ADA4084 | 390 | 13.33 |

AD8397 + AD8676 | 280 | 37.78 |

AD8397 + AD8599 | 107 | 76.22 |

表4.使用不同前端放大器的THD+n比较,有效增益 = 10,f = 1 kHz,ILOAD = 200 mA

配置 | 有效THD+n (dB) | THD+n改善幅度(dB) |

仅AD8397 | –100.22 | |

AD8397 + ADA4084 | –105.32 | 5.10 |

AD8397 + AD8676 | –106.68 | 6.46 |

AD8397 + AD8599 | –106.21 | 5.99 |

系统级应用

在此示例中,DAC输出缓冲器应用的目标是为低阻抗探针提供10 V p-p的输出,电流为500 mA p-p,要求低噪声、低失真、出色的直流精度以及尽可能高的带宽。DAC输出的4 mA至20 mA电流将通过TIA转换为电压,然后转换为复合放大器的输入以进一步放大。输出端的AD8397可满足输出要求。AD8397是一款轨到轨、高输出电流放大器,能够提供所需的输出电流。

图15.DAC输出驱动器的应用电路

AMP1可以是任何具有配置所需直流精度的精密放大器。在此应用中,各种前端精密放大器都能与AD8397(以及其他高输出电流放大器)配合使用,以实现应用所需的出色直流精度和高输出驱动能力。

图16.AD8599和AD8397复合放大器的VOUT和IOUT

表5.AD8599+AD8397复合放大器规格

参数 | 值 |

增益 | 10 V/V |

−3 dB带宽 | 1.27 MHz |

输出电压 | 10 V p-p |

输出电流 | 500 mA p-p |

输出失调电压 | 102.5 μV |

电压噪声(f = 1 kHz) | 20.95 nV/√Hz |

THD+n (f = 1 kHz) | –106.14 dB |

此配置不限于AD8397和AD8599,其他放大器组合也是可行的,只要满足输出驱动要求并提供出色的直流精度即可。表6和表7中的放大器也适合此应用。

表6.具有高输出电流驱动能力的放大器

高输出电流放大器 | 电流驱动(A) | 压摆率 | VS范围,最大值(V) |

ADA4870 | 1 | 2.5 kV/μs | 40 |

LT6301 | 1.2 | 600 V/μs | 27 |

LT1210 | 2 | 900 V/μs | 36 |

表7.精密前端放大器

精密放大器 | VOS (μV) | VNOISE,en (nV/√HZ) | THD+n,1 kHz (dB) |

LT6018 | 50 | 1.2 | –115 |

ADA4625 | 80 | 3.3 | –110 |

ADA4084 | 100 | 3.9 | –90 |

结论

两个放大器结合成复合放大器,可实现每个放大器的最佳规格,同时弥补各自的局限性。具有高输出驱动能力的放大器与精密前端放大器相结合,可为非常棘手的应用提供解决方案。设计时务必考虑稳定性、噪声峰化、带宽和压摆率,以获得最佳性能。有许多可能的方案来满足各种应用需求。正确的实施和组合可以实现应用的恰当平衡。

致谢

Zoltan Frasch和Bruce Petipas为本文做出了技术贡献,作者对此表示感谢。

作者简介

Jino Loquinario 2014年加入ADI公司,目前担任线性产品与解决方案部门的产品应用工程师。他毕业于菲律宾科技大学米沙鄢分校,获电子工程学士学位。

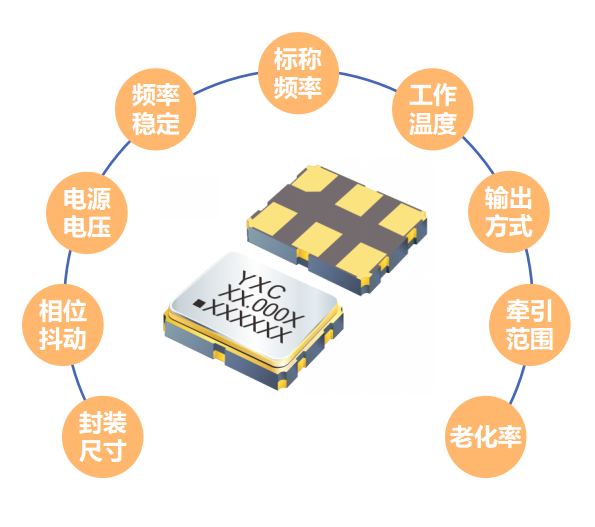

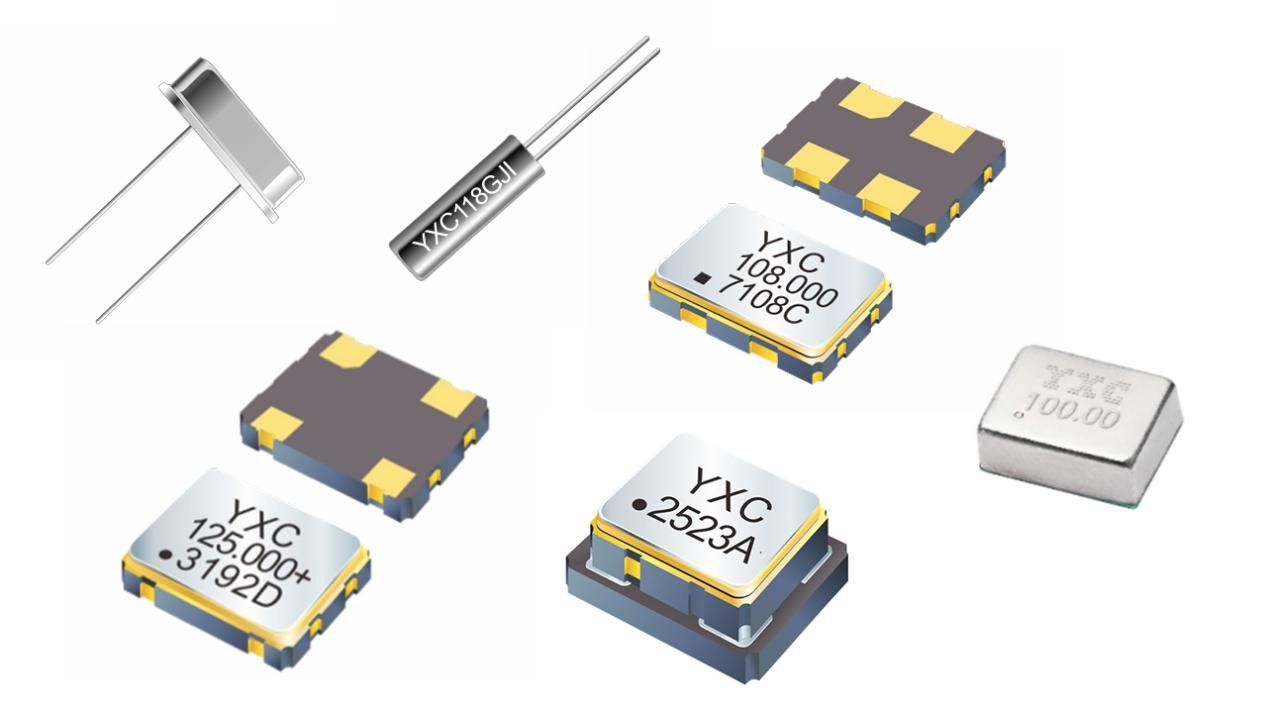

在汽车电子智能化、网联化与电动化深度融合的浪潮中,车载时钟系统的精度与可靠性正成为决定整车性能的核心命脉。作为电子架构的"精准心跳之源",车规级晶振的选型直接影响ADAS感知、实时通信、动力控制等关键功能的稳定性。面对严苛路况、极端温差及十年以上的生命周期挑战,工程师亟需兼具高稳定性与强抗干扰能力的时钟解决方案——小扬科技将聚焦车规级晶体/晶振核心参数,3分钟助您精准锁定最优型号。

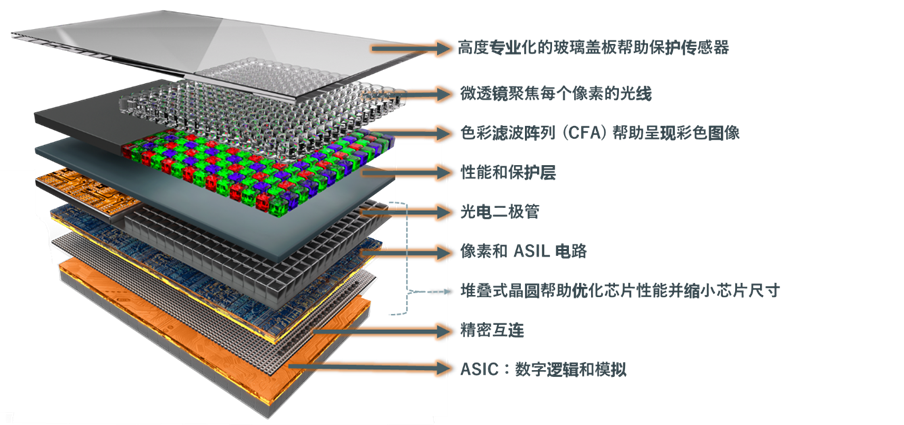

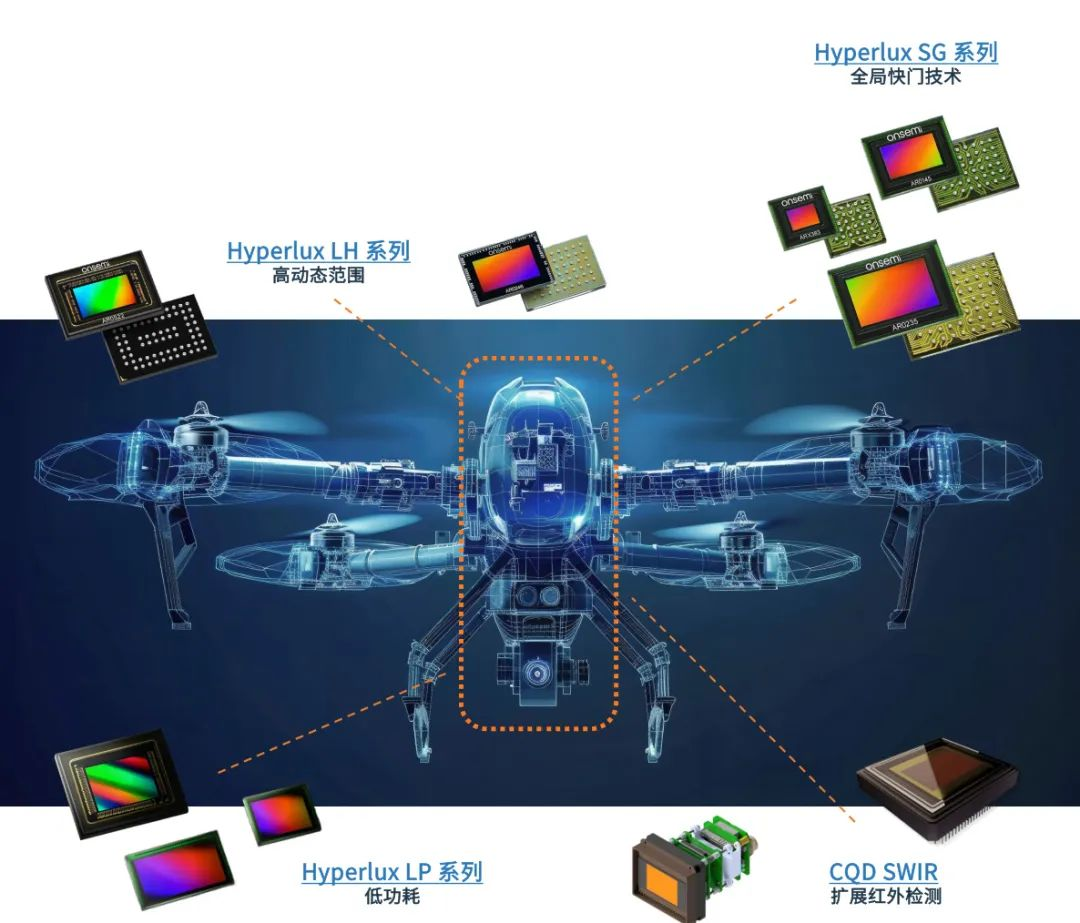

在技术创新的浪潮中,图像传感器的选型是设计与开发各类设备(涵盖专业与家庭安防系统、机器人、条码扫描仪、工厂自动化、设备检测、汽车等)过程中的关键环节。选择最适配的图像传感器需要对众多标准进行复杂的综合评估,每个标准都直接影响最终产品的性能和功能。从光学格式(Optical Format)和动态范围(Dynamic Range),到色彩滤波阵列(CFA)、像素类型、功耗及特性集成,这些考量因素多样且相互交织、错综复杂。

压控晶振(VCXO)作为频率调控的核心器件,已从基础时钟源升级为智能系统的"频率舵手"。通过变容二极管与石英晶体的精密耦合,实现电压-频率的线性转换,其相位噪声控制突破-160dBc/Hz@1kHz,抖动进入亚纳秒时代(0.15ps)。在5G-A/6G预研、224G光通信及自动驾驶多传感器同步场景中,VCXO正经历微型化(2016封装)、多协议兼容(LVDS/HCSL/CML集成)及温漂补偿算法的三重技术迭代。

在电子设备的精密计时体系中,晶体振荡器与实时时钟芯片如同时间系统的"心脏"与"大脑":晶振通过石英晶体的压电效应产生基础频率脉冲,为系统注入精准的"生命节拍";而实时时钟芯片则承担时序调度中枢的角色,将原始频率转化为可追踪的年月日时分秒,并实现闹钟、断电计时等高级功能。二者协同构建现代电子设备的"时间维度"。

无人机已不再是简单的飞行器,而是集成了尖端感知与决策能力的空中智能载体。其核心系统——特别是自主导航与感知技术——是实现其在测绘、巡检、农业、物流、安防等多个领域高效、精准作业的关键。本文将深入剖析无人机如何通过这些核心技术“看见”、“思考”并“规划”路径,实现真正意义上的自主飞行能力。