发布时间:2019-07-3 阅读量:1591 来源: 爱集微 发布人: Cloris

作为嵌入式领域的“王牌”,MCU在自身进阶和产业的变革中不断磨合与匹配,屡创新高。据IC Insights研究报告,全球MCU市场将于2020年达到高峰,销售额达209亿美元,出货267亿颗。而占据C位的中国市场自承其重,据IHS研究报告,2021年中国市场规模将达64.2亿美元。

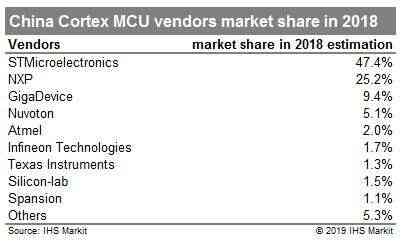

与这一巨大市场空间形成对比的是,国外大厂ST、瑞萨、NXP、TI等头部厂商占据九成以上份额,国内MCU厂商仍在奋力从低端向中高端加快渗透步伐。在国产化替代的道路上,国内厂商如何趟出一条新路?

流变

技术的进阶与应用的升级,使得MCU的“进化”难有止尽。

应用层面,物联网、工业控制、汽车电子等新兴市场容量巨大,不断强化竞争,并驱动MCU业快速发展。兆易创新产品市场总监金光一表示,MCU的应用在不断增长,包括智能化的需求以及IoT等新兴应用的带动,不同应用领域的新机会还在不断发掘,未来几年MCU增势不减。

而技术的“担当”要求包括处理能力提升、支持多种通信协议接口、提升可靠性和安全性等,相应地需要高性能、低功耗、超大容量Flash和RAM,支持无线技术和OTA空中升级等将引领新一代MCU的技术升级。

这些走向对国内MCU厂商而言或承接更多的利好。金光一认为,在IoT和AI飞速发展时代,国内整机企业领先于全球,同时带动智能家居、无线通信、电子支付、生物识别等新兴应用,对MCU的要求也走在了行业的前列,无论是时效性、便捷性以及本地服务和支持方面,都为国内MCU厂商提供了更多机会,并有助于芯片国产化份额的进一步提升。

值得注意的是,在嵌入式领域已出现MCU与AI芯片有本质差异的芯片群。前者是满足工具智能化的智能控制芯片,以控制为主;后者是满足智能机器深度学习的计算芯片,以计算见长。两者既不可相互替代,又有不同的技术发展方向。但毫无疑问,在32位MCU的基础上,智能化会成为下一个MCU的演进方向。

而在智能化技术路径或是整合加速器IP,基于AI加速IP的智能MCU尚处于蓄势待发阶段,但由于基于此的智能MCU在碎片化应用中或遇到应用覆盖过窄的问题,因而改良处理器架构成为MCU智能化的另一技术路径。

生态之争

MCU发展到现在已成为集大成的系统,因而竞争也要从系统角度考量。业界专家何立民教授曾说过,MCU之争就是生态系统之争。

而如今的生态都需要以原厂为核心来构建。早期MCU的生态体系体现在MCU厂家的全面技术支持和第三方的开发环境支持,后来MCU厂家为了完善其生态体系,不惜投巨资全面自主构建开发环境。在推出新款MCU的同时,提供相应的集成开发环境(包括开发工具、操作系统、产品化软硬件平台),使MCU的易用性、可靠性、继承性成为克敌致胜的法宝。而ARM倚仗与众多半导体厂家形成了MCU领域的扇形产业生态体系,因而一家独大。

因而,对于现时在战场拼杀的MCU厂商而言,一方面要注重引入合作伙伴共同扩展生态系统,通过引入创新的设计方案,加速合作伙伴产品落地;另一方面需专注垂直行业应用,提供高性价比的MCU、应用支持及Know-How加快落地。

值得注意的是,伴随着MCU智能化趋势,两条技术路径之间的选择不仅会影响MCU市场,更有可能对于IC生态造成深远影响——如果专用加速器IP获胜,则ARM将继续成为领导者;反之如果新架构获胜,则ARM将会遇到强有力的挑战。

现已兴起的RISC-V就在发力。但上海灵动微电子股份有限公司CTO刘强认为,ARM的生态完善,基于此开发MCU没有太大障碍;RISC-V虽然开源,但开源并不代表就没有问题,反而会产生在修改之后兼容难的问题,易导致战国时代。而且,目前RISC-V阵营相对分散,各成其事,而ARM相当于带领着合作伙伴一起跑。对于RISC-V阵营来说,最大的问题是如何将产品开发出来并在IoT应用中显现优势、占据市场才是王道。

做细做精

美国对华为的打压让各路芯片的国产化替代问题深受关注,而在MCU领域可谓喜忧参半。

灵动微刘强认为,MCU看似简单,但其实“五脏俱全”,对性能、开发环境支持、服务等都有高要求,目前国内MCU厂商底子相对薄弱,有些厂商甚至拿教科书来生搬硬套,而解决问题的症结还在于要做精做细。

这就涉及性能、可靠性、便利性等。刘强觉得,可靠性是人品的问题,性能是水平的问题,要卖最好的、最可靠的,需要有每一次迭代可以与欧美MCU来PK的雄心壮志。虽然国外大厂实力非常雄厚,但因覆盖诸多应用,通用MCU效果难免会打折扣,国内厂商可专攻于某一应用,比如电机和IoT市场,容量巨大,还有一些特殊应用比如USB PD、NB-IoT等均有亮点,如果国内厂商通过自己积累IP,提升设计能力,或以低功耗、或以多连接等差异化来大力推广,同时着力构建生态,而不是只打短平快战役, 在与国外厂商的竞争中仍有胜算。

刘强此前有二三十年为数十家MCU国际大厂做生态支持的深厚积累,涉及IP、规格、工具、验证、开发板等所有环节,这些客户包括大名鼎鼎的英特尔、三星、微软、高通、谷歌、东芝、富士通、索尼、ST、NXP、原Freescale等等,因而对于MCU的发展很有发言权。

刘强还强调了生态的差异化竞争优势。他举例说,比如编译器其实很快就能开发出来,但要一直维护升级,一直要持续投入,国内有些厂商就干脆采用别家的编译器,这方面的心态要调整。

在灵动微,刘强单独带一个团队,从前两年开始着力解决MCU周边生态,包括开发工具、编译器、开发板等,具备完全自主知识产权,刘强表态说待一切妥当之后,后续将转向新型MCU的规划、架构、IP验证,半年之后会推出全新MCU。他举例说,为了做开发板,团队自己建了一条生产线,专门做板子,一年可做266种开发板,构筑了强大的优势。

“让MCU一夜之间超过国外不太可能,毕竟国外积累了多年,而做MCU是时间、资金、人才的积累,想快也快不了,但有了一定的积累之后,国内厂商未来的发展会越来越快。而且随着国内客户要求越来越高,国外半导体厂商的通用MCU很难包打天下。国内MCU厂商应着力将产品做好,将生态夯实,具备独创性,没有知识产权纠纷,让国内客户开发更加便利,未来一定会有望比肩国外大厂。”刘强对此很有信心。

在国内MCU领域表现出色的兆易创新金光一也指出,兆易创新除收购思立微完善传感器产品线,也在围绕无线MCU进行开发,包括WiFi、NB-IoT和蓝牙等。同时针对系统设计不断前移的趋势,在芯片产品之外,兆易创新也将在软件、硬件、解决方案等生态方面提高支持力度。

自古以来,弱者就是变革的发动机,而观念的优先往往比资源的优先更重要。国内MCU厂商站在新浪潮的拐点处,要想迎头赶上,仍需不断的自我否定与自我重建。

英伟达否认H100和H200售罄传闻

红外传感器是一种利用红外线进行检测的电子设备,广泛应用于工业自动化,安防监控,智能家居,医疗设备等领域

随着全球制造业迈向集成化与数字化,独立机器人单元正逐渐融入更广泛的自动化系统。DigiKey 本季发布的《机器人技术探秘》的第 5 季《未来工厂》视频系列,联合行业领先企业 Eaton 和 SICK,系统解析了从电气控制、传感技术到数据互联等多个层面的前沿解决方案。新一季邀请了多名专家,一起探讨支撑现代机器人制造与自动化的基础设施与创新技术。

SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展将于2025年9月10日至12日在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重开幕。本届展会由CIOE中国光博会与集成电路创新联盟联合主办,中新材会展与爱集微共同承办,以“IC设计与应用”、“IC制造与供应链”及“化合物半导体”为核心主题,系统覆盖集成电路全产业链环节。

在AIoT技术加速赋能全球数字化转型、中国持续引领物联网产业创新的大背景下,IOTE 2025第24届国际物联网展·深圳站于8月29日在深圳会展中心(宝安新馆)圆满落幕。本届展会以“生态智能·物联全球”为主题,联合AGIC人工智能展与ISVE智慧商显展,汇聚1001家产业链企业,覆盖8万平方米展区,三日内吸引观众超11万人次,其中海外专业买家达5723人,来自30多个国家和地区,充分彰显了展会的国际影响力与行业凝聚力。