发布时间:2017-07-25 阅读量:943 来源: 我爱方案网 作者:

究竟智能工厂应用价值在哪里?

海尔的互联工厂模式以用户为核心,实现用户与企业的有机融合,促使传统制造模式向个性化定制模式转型。目前,海尔互联工厂已成为国家智能制造示范,向全行业分享智能制造探索经验和成果。

智能终端加工装备i5智能机床,可以实现与互联网实时相连。i5让沈阳机床这样的老国企一步跨入智能制造时代,能够在线加工出精度更高、更复杂产品,提升中国制造质量。

近几年,依托航天云网的平台优势,沈阳中之杰公司在智能制造完整解决方案、智能生产线建设、智能制造人才培训等方面发力,进行全面部署,逐步形成完整的智能制造产品体系。这条生产线采用高精度伺服滑台和六轴关节机器人来完成六台机床之间的自动上下料工作。

华为,如今在中国一个响当当的存在,相信大家应该都不陌生。

华为凭借移动物联网、云计算、大数据等创新ICT技术,将敏捷制造新模式迅速融入到办公、研发、生产、销售、服务以及供应链等整个制造业生命周期,打造出了更高效、更精细的智慧工厂。

武汉工厂作为美的家用空调事业部六大生产基地之一,基于建设“智能化工厂”的规划和目标,提出了以智造云为核心系统的信息化系统建设,从五个维度拉通制造价值链的全流程体系:设备自动化、生产透明化、物流智能化、管理移动化、决策数据化,最终提升制造优势,增强企业的行业竞争力。

近期,围绕英特尔首席执行官陈立武的任职资格问题,美国政界刮起一阵强风。事件源于美国参议员汤姆·科顿(Tom Cotton)本月5日致函英特尔董事会,对陈立武在华投资历史及其潜在利益冲突提出尖锐质疑,认为这可能危及英特尔获得的美国政府巨额补贴(包括《芯片与科学法案》下的近80亿美元)所应承担的国家安全责任,尤其涉及敏感的“安全飞地”(Secure Enclave)国防芯片项目。此质疑引发了广泛关注。

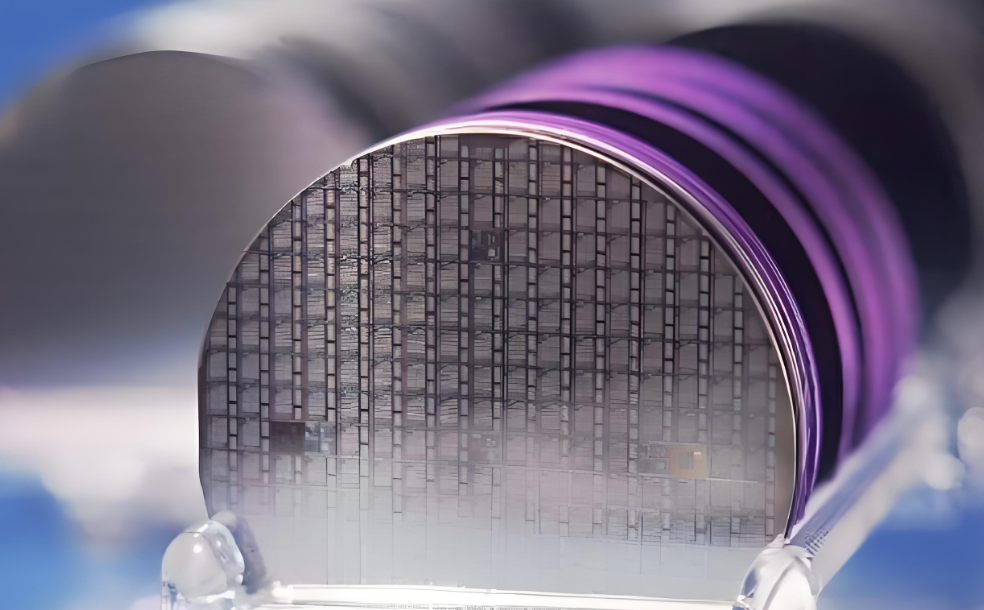

2025年8月7日,中国半导体行业领军企业中芯国际和华虹半导体正式发布2025年第二季度业绩报告。数据显示,两家企业销售收入均实现高两位数增长,并带动盈利能力大幅提升。这一成绩不仅体现了国内晶圆制造领域的高效运营,还反映出全球半导体需求的稳健复苏。分析机构指出,在人工智能、汽车电子和5G通信技术的推动下,中国半导体企业正通过优化产线和扩产战略,持续提升市场竞争力。

三星电子最新一代折叠屏智能手机Galaxy Z Fold 7与Galaxy Z Flip 7甫一上市,即在全球多地区域引发显著消费热潮。最新数据显示,在俄罗斯这一三星曾战略退出的关键市场,该系列的预售表现超出预期。行业分析机构透露,相较于前代产品,Z7系列在俄罗斯的预订量实现了约30%的显著提升。值得关注的是,采用超薄设计、轻量化大幅改进的Galaxy Z Fold 7在俄预售中占据主导,份额高达约70%,充分体现了消费者对于产品形态革新突破的高度认可。

2025年8月,全球模拟芯片龙头德州仪器(TI)对中国客户启动覆盖超6万款产品的价格调整,涨幅达10%-30%,远超6月仅3300款产品的定向调价规模。尽管官方通知生效日为8月15日,部分客户反馈新定价已于8月4日提前执行。此次涨价涵盖工业控制、汽车电子、消费电子及通信设备全品类,其中41.3%的产品涨幅超30%,工业级数字隔离器和车规电源管理芯片(PMIC)成为重灾区,涨幅普遍超过25%。

2025财年第一季度,日本罗姆半导体(ROHM)面临严峻财务挑战:营收同比下滑1.8%至1162亿日元,营业利润暴跌84.6%至1.95亿日元。尽管净利润下滑14.3%,但公司成功结束连续三季亏损,实现扭亏为盈。业绩承压主因工业机械与汽车应用领域需求疲软(销售额分别下降5%和7%),叠加中国碳化硅(SiC)厂商的竞争冲击。