发布时间:2017-02-9 阅读量:1065 来源: 我爱方案网 作者: candytang

随着生产方式向柔性、智能、精细转变,构建以智能制造为根本特征的新型制造体系迫在眉睫,全国各地产业对工业机器人的需求将大幅提升。众所皆知,机器人替代人工生产已经成为未来制造业重要的发展趋势,工业机器人被喻为“制造业皇冠顶端的明珠”,政府正在大力推动工业自动化、数字化、智能化的早日实现,这将成为是中国智能制造腾飞的重要基础。2016-2017年,笔者分析多家第三方机构数据,从中可以看出2017工业机器人发展的两个新趋势:工业机器人的核心零部件国产化的趋势明显;协作型机器人将在中小企业领域实现更广泛的应用。

2016年4月,《机器人产业发展规划(2016-2020年)》发布;同年12月,工信部、财政部联合发布《智能制造发展规划(2016-2020年)》。前者用于推动我国机器人关键零部件和高端产品的重大突破,后者明确了机器人在我国智能制造占据的重要地位。

据赛迪顾问统计,2016年中国工业机器人产量将达到5.2万台,同比增长57.6%。预计2017年中国工业机器人产量将增长到6.4万台,2020年产量突破10万台,年均复合增长率在19%左右。

据IDC统计,亚太地区机器人及相关服务的消费额将增长一倍以上,即从2016年的600亿美元(约合4167亿元人民币)增至2020年的1330亿美元(约合9236亿元人民币),复合年增长率达到22%。制造业将继续主导亚太地区的机器人支出,离散制造和流程制造2016年分别占据33%和28%的消费份额。

2016年汽车制造业工业机器人占比最高 核心零部件国产化趋势明显赛迪顾问分析师向笔者介绍,工业机器人产业链主要由零部件企业、本体制造企业、系统集成商构成,2016年产业链各环节均得到发展。核心零部件国产化的趋势已经显现。

国内企业已经从事关节型机器人本体研发与生产,系统集成环节向高端配套发展。下游应用领域方面,汽车制造业是工业机器人占比最高的应用领域,涵盖了汽车及汽车零部件生产、加工及仓储的全过程;电子行业由于制造柔性化和生产高速性的要求,工业机器人的使用也必不可少;金属和机械加工行业引入工业机器人,有利于产品的批量化生产,实现生产自动化,降低人力成本,提高生产效率和管理水平。

2017年协作机器人市场份额扩大可期

分析师称,2017年,协作机器人将凭借重量轻、耗能低、体积小等优势进入传统机器人未涉及的细分行业,尤其是中小企业,市场份额也将随之增长。

协作机器人相较于传统工业机器人,具备重量轻、耗能低、体积小等特点,将在小型零件制造如食品加工、精密电子器件等细分制造领域得到广泛的应用。并且,协作机器人柔性更强,工作任务可以随时改变和调整,且价格一般在10-15万元之间,对以小批量、定制化、短周期、没有太多资金对生产线进行大规模改造的中小企业吸引力较大。

探寻中国机器人发展之路

2015年12月8日,将有近30多位国际机器人专家及应用领域专家齐聚上海RoboUniverse 机器人产业全球高峰论坛,将国际市场上的机器人行业资源带到中国,借鉴先进发达国家发展机器人行业的经验,针对我国机器人产业的特点和面临的问题,找出中国机器人发展对策。本次高峰论坛由美国纳斯达克上市公司MecklerMedia(证券代码:MECK)和珠海再生时代文化传播有限公司共同主办,展示行业内最尖端技术应用,分享最丰厚的行业智慧,刺激与带动中国这个拥有巨大潜力的市场,突破机器人应用的最后障碍。

讨论中国机器人行业热点。两天、近20场专题演讲及对话,RoboUniverse 机器人产业全球高峰论坛话题涵盖机器人产业不同领域,从技术进步、产品开发、企业发展及资本运作等多角度分析机器人行业未来腾飞之路。除技术交流外,资本市场对于机器人行业的关注不容忽视。本次论坛特邀Mooreland Partners副总裁AJ Fang先生发表有关机器人市场投资领域的演讲。从资本的角度对机器人市场进行解构,并与现场国内机器人行业同仁交流,寻找切入中国机器人市场的优质项目。

据最新消息,苹果公司计划于2027年推出其首款机器人产品,这款代号为"Eve"的虚拟伴侣机器人,将结合苹果在硬件设计、人工智能和用户体验方面的优势,开创消费级机器人新品类。不同于传统功能性机器人,苹果的这款产品更注重情感连接和个性化陪伴,有望重新定义人机交互的未来。

在当前全球电子制造业向智能化、绿色化加速转型的背景下,产业链协同创新已成为突破技术壁垒的关键路径。本次走访聚焦微焦点X-RAY检测、自动化测试烧录一体化、半导体封装工艺等核心技术领域,通过构建"技术攻关-场景验证-生态协同"的三维合作模型,旨在打通从实验创新到规模化应用的最后一公里。

美国为防止高端人工智能(AI)芯片通过第三方渠道流入中国,已秘密要求芯片制造商英伟达(NVIDIA)、超威半导体(AMD)等企业在出口至部分国家的AI芯片中植入追踪程序,以便实时监控芯片流向

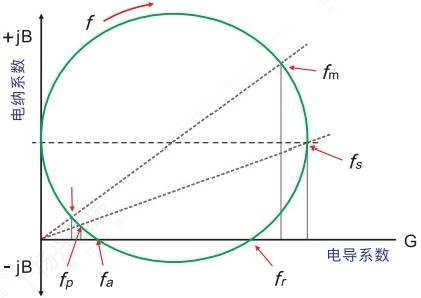

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。

在电子电路设计中,晶振的每一项参数都与产品命运息息相关——哪怕只差0.1ppm,也可能让整板“翻车”。看似最基础的术语,正是硬件工程师每天必须跨越的隐形门槛。