发布时间:2016-10-28 阅读量:1310 来源: 发布人:

首先是外部设备,主要起到的是“辅助”的作用。比如 3D 模型,康复辅助工具等。此类应用相对实施难度较小,普适性也强,但这一过程只是在术前进行3D可视化技术建模,并利用3D打印模型进行手术规划,实际上依然属于辅助手术的一种手段,处于3D打印的初级阶段。

9月10日,SEMI-e深圳国际半导体展暨2025集成电路产业创新展在深圳国际会展中心盛大启幕。本届展会由CIOE中国光博会与集成电路产业技术创新联盟(简称“大联盟”)共同主办,规模与影响力显著提升,汇聚全球半导体行业顶尖企业、专家学者与产业链关键代表,聚焦光电融合、先进制造与跨领域协同,全方位呈现集成电路与光电子技术的最新成果与发展趋势,为产业创新与合作搭建起高规格、高效率的国际性平台。

华为旗下核心芯片设计公司深圳市海思半导体有限公司完成重大人事调整,徐直军卸任法定代表人、董事长,由技术背景深厚的高戟接棒,同时完成多位高管的更迭

美国联邦通信委员会(FCC)发布通告:“基于国家安全考量”,FCC即刻实施新规,撤销或拒绝由“外国对手”控制的测试实验室的FCC认证资格

为精准锚定行业需求、高效整合产业资源,全力备战2025年11月5–7日在上海新国际博览中心举办的第106届中国电子展,中国电子展组委会与电子制造产业联盟联合组建专项调研团队,于近期跨越广东、湖南、湖北三省,深入深圳、东莞、长沙、武汉四地,开展了一系列高密度、深层次的企业走访与产业对接活动。通过实地考察和多轮座谈,调研团队系统梳理了华南、华中地区电子制造产业链资源,为展会的高水平举办奠定了扎实基础。

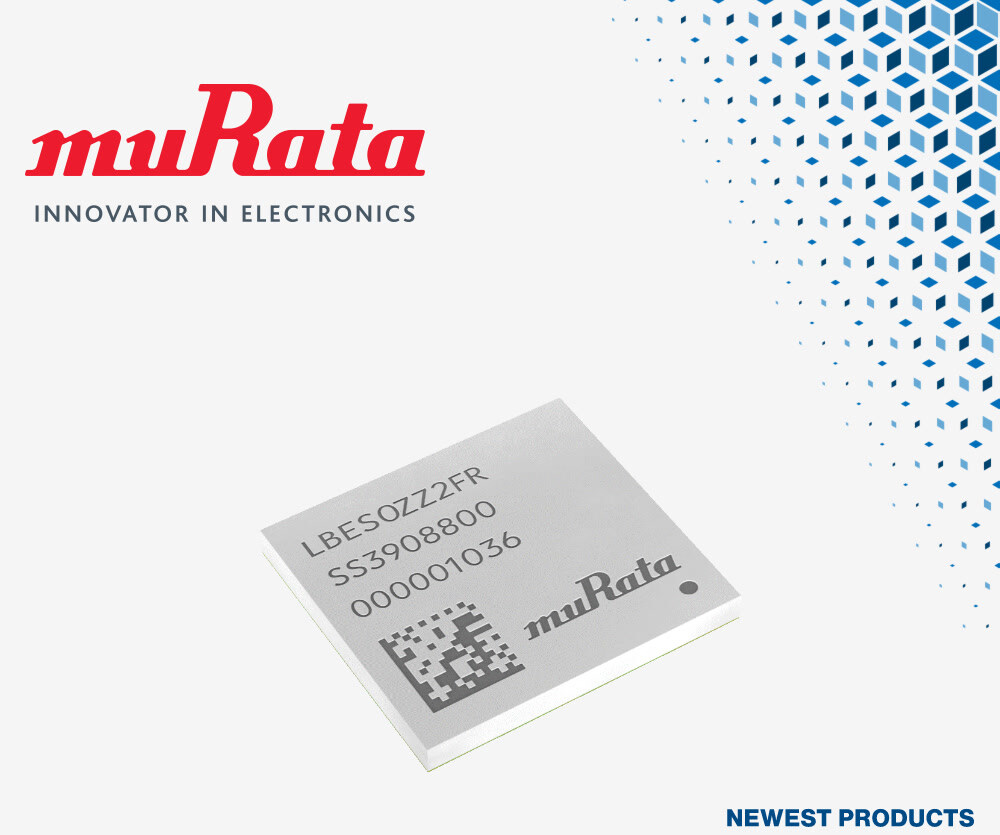

Type 2FR模块可以为智能家居、工业自动化、游戏控制器和智能配件应用提供出色的集成度、效率和多种无线电功能