发布时间:2016-08-17 阅读量:3624 来源: 发布人:

提到电影中的交互设计,人们立马会想到科幻电影中那些令人眼花缭乱的交互场景,炫酷的操作界面,赏心悦目的特效。正如乔布斯所说:“这是科技与艺术的完美结合”,这不,他也从Star Trek(星际迷航)中吸取灵感,推出了iPad。

交互设计在科幻电影中的巧妙应用

从科幻电影的发展史中,我们也可以看到交互设计的发展历程,从最初简单的机械运动到现在富有高科技感的操作方式,从地球反击到太空漫游,我们窥见了科技的进步,设计的发展,人与机器的互动越来越智能,无论在可用性、易用性、还是用户情感方面都有着极大的提升,也带给了人们更加愉悦的观影体验。现在,就认我们来回顾一下科幻电影的历史。

科幻电影几乎与普通电影同步,发韧于19世纪与20世纪之交。第一部具有科幻色彩的电影名叫《机器屠夫》,片长仅一分钟,内容是超现代化的屠宰流水线。20世纪20年代科幻电影迎来了第一次浪潮,德国科幻电影人将幻想与预言两个元素奇妙地融为一体,于1926年推出了世界电影史上的一座丰碑:《大都会》。

50年代是科幻电影的“黄金年代”,可称为第二次浪潮,科幻片开始拥有广阔的市场。日本人开始拍摄《哥斯拉系列》,日本的哥斯拉被塑造成代表大自然向人类报复的英雄形象。60年诞生了《007系列》的第一部《东方博士》,由肖恩康纳利主演。

1968年,科幻电影达到了当时的最高峰,美国电影《2001太空漫游》横空出世,导演为斯坦利.库布利克,很多文艺范儿口中的《发条橙》也是出自他手。

接着,科幻电影迎来了它的高科技时代,1977年,《星球大战》的上映在美国重新掀起了科幻片的高潮,导演乔治.卢卡斯当时是好莱坞一个不成功的小角色,当他把十几页《星球大战》的剧情提纲交给投资商时,心情与赌徒无异。《星球大战》的一炮走红,不仅捧起了卢卡斯,而且开创了科幻电影与最新高科技相结合的新时代。

与此同时,斯皮尔伯格推出了《大白鲨系列》,接着推出《ET》、《第三类接触》、《侏罗纪公园》及《夺宝奇兵系统》,最让人难忘的是那部经典的《辛德勒名单》。

还有一位出色的人物——詹姆斯.卡梅隆,他拍出了《终结者系列》、《异形》、《泰坦尼克号》、《阿凡达》。

最后还有一些我们熟悉的科幻电影:《少数派报告》、《黑客帝国》、《钢铁侠》、《第九区》、《机械公敌》、《创战纪》等。

交互设计在其它技术上的应用

这些年来欣赏了这么多的科幻电影,你可知它其中包含着怎样的人机交互,涉及到了哪些技术运用?简单归纳,它们包括了语音控制、指纹识别、身份识别、虚拟现实、增强现实、自然交互界面、手势操作、眼部跟踪、全息投影、动作捕捉等。

语音控制

这个大家很熟悉了,手机里很早就能做到语音打电话了,IPhone能够做到更复杂的一些操作。在电影中印象深刻的是《特种部队》中Ripcord开着夜鸦飞机追赶最后一枚导弹,当需要开火击毁导弹的时候,他却没发现操作按钮,在千钧一发之际,通过红发女的提醒,他最终通过语音控制激发了操作,不过电影中开了个小玩笑,这架夜鸦只听得懂苏格兰人的凯尔特语。

其实《钢铁侠》Tony Stark的钢铁衣系统也是通过语音进行控制。目前,现实中语音操作还有些问题:不能够灵活的听懂人的语言,使用者还需要记住特定的控制词语等。不过对于手暂时不方便或者身体残障的人,这还是非常有用的。在未来,语音控制应该会有更广阔的应用,会变的更智能、更易用。

身份识别

在《少数派报告》中身份识别被用于定制化的广告及服务,当主角走出地铁站时,他的身份通过地铁站的视网膜识别,各种广告呼唤着他的名字及吸引他的注意力,同时当他步入服装店时,他的身份同样被识别,虚拟销售员向他询问是否对之前的产品满意,并推荐相关产品。

指纹识别

指纹识别这个在80年代还是比较高级的概念,如今已经高度商业化,不少笔记本电脑都配备了指纹识别功能。但在电影里,关于指纹识别的画面仍然很频繁。

虚拟现实(VR)

虚拟现实是用计算机生成逼真的三维视、听、嗅觉等感觉,使人作为参与者通过适当装置,自然地对虚拟世界进行体验与交互作用。

80年代,Jaron Lanier提出了“虚拟现实”VR(Virtual Reality)的观点,目的在于建立一种新的用户界面,使用户可以置身于计算机所表示的三维空间资料库环境中,并可以通过眼、手、耳或特殊的空间三维装置在这个环境中“环游”,创造出一种“身临其境”的感觉。

增加现实(AR)

与虚拟现实有所不同,增加现实是在现实中引入虚拟的界面,微软推出的surface就是很好的代表。在电影中我们可以看到非常多这样的例子。

自然交互界面

自然交互使得人与机器密不可分。在Matrix里,人类的大脑直接和电脑相连,接入一个完全虚拟的20世纪世界,人类靠幻想生活,机器靠人体供电。在现实中,关于自然交互的研究目的主要是帮助残疾人。

手势操作

《少数派报告》中最引人注目的就是其中的手势操作方式。汤姆克鲁斯挥动双臂到处打电话和操作视频的酷劲让我印象深刻。然而这么大的界面操作起来还真是有些问题,由于幅度较大,胳膊应该容易累吧,之后就没法做到精确的操作,而且其中还没有任何实体的操作反馈。其实现实中,目前已经有些设备中有手势操作了,比如IPhone和WII。我相信手势操作将能成为我们未来的一部分。

眼睛跟踪界面

如果你看过《钢铁侠》,那你肯定会有印象。当Tony Stark穿上钢铁衣后,他操作时的界面就会跟踪他的眼睛。他查看各个部件的信息时只需要去看,相对应的信息便会聚焦放大。我搞不太懂的是,系统要怎么快速判断目光是划过这个区域还是聚焦在这里。

据悉,人的眼睛焦点在一个UI界面上并不是平滑的划过落到目标点上,而是一个点一个点伴随短暂停留通过界面的,所以界面可能没法像电影里那样流畅顺滑。另外,有可能我们在使用过程中由于一些其他事情打断,眼神移动就会导致正在操作的程序关闭。不过,看到过一些互动式广告的设计,有用到这样的技术,可能我们以后看广告不会那么乏味。

全息投影

全身投影是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实三维图像的技术。我们经常可以在科幻电影中见到一种三维的全息通讯技术,可以把远处的人或物以三维的形式投影在空气中,就像电影《星球大战》中公主的现身,在Avatar中的哈利路亚山。

蓝屏/绿屏拍摄

因为一些场景在现实中不存在或很难实现它,不得已用电脑来创造它。一般有蓝色和绿色两种,也叫“蓝屏”和“绿屏”(只要与人物等颜色有差别就行了)。演员在蓝色的背景下表演完后,通过电脑软件的处理,将蓝色的地方全部用特定的背景来代替,这样,人物等保留了下来。

动作捕捉

动作捕捉出现在第二次世界大战后,起源于物理治疗、康复领域中,对伤残、截肢、脑瘫、帕金森症患者运动及行为学分析研究,诞生于斯坦福大学神经生物力学实验室。动作捕捉技术于20世纪70年代开始应用在动画制作领域,迪斯尼公司通过捕捉演员的动作以改进动画制作效果。

Matte Painting

Matte Painting是指用绘画手段创造影片中所需但实地搭建过于昂贵或很难以拍摄的景观、场景或远环境。由彼得杰克逊导演的电影《指环王》中大量运用了Matte painting技术创建出了想象中的中土世界的场景。典型的matte painting运用还有《加勒比海盗》、《星球大战》、《金刚》、《终结者》等。

佰维存储2025年上半年实现营业收入3,912,336,913.69元,同比增长13.7%。但受行业周期等因素影响,公司报告期内归属于上市公司股东的净亏损为225,795,502.52元,同比由盈转亏;扣除非经常性损益后的净亏损为231,666,270.28元,同样出现同比下滑。业绩压力主要源于行业价格波动及公司战略性投入增加。

2025年上半年,工业富联(股票代码:601138.SH)实现营业收入3607.6亿元,同比大幅增长35.58%;归属于上市公司股东的净利润达121.13亿元,同比增长38.61%;扣非净利润116.68亿元,同比增长36.73%,核心财务指标均创历史新高。报告期内,公司总资产规模增至3831.28亿元,同比增长20.66%,展现出强劲的资产扩张能力。

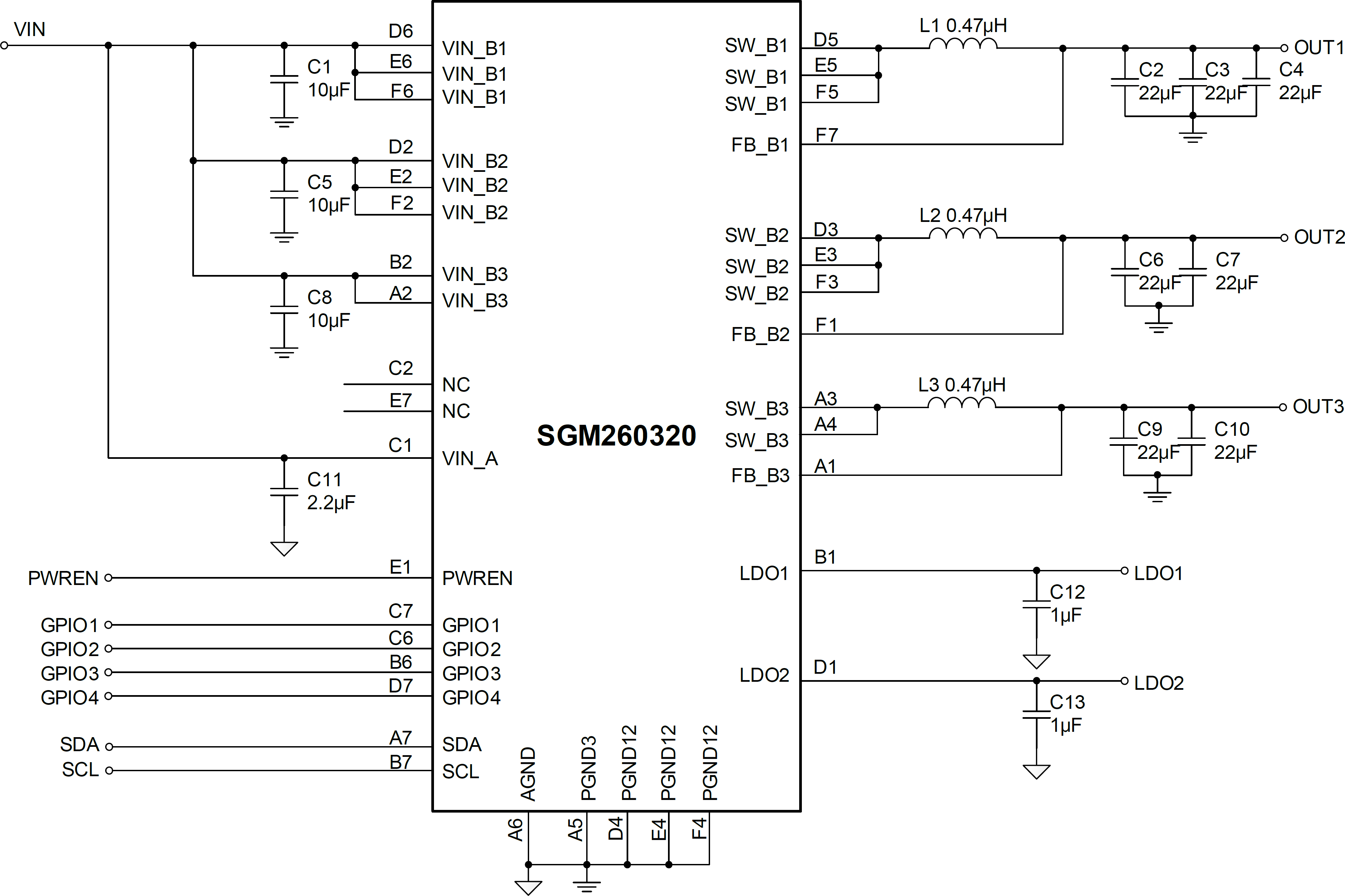

在追求电子设备小型化、高性能和超低功耗的时代,复杂的多轨电源设计已成为研发的关键挑战。传统分立式电源方案不仅占用宝贵的PCB面积,也增加了设计难度与系统功耗控制的复杂性。固态硬盘(SSD)、现场可编程门阵列(FPGA)、微控制器单元(MCU)系统及便携设备对电源管理集成电路(PMIC)的要求日益严苛:高效转换、低待机功耗、高集成度、精确调压以及智能化管理缺一不可。圣邦微电子(SG Micro)推出的SGM260320 PMIC,正是瞄准这一市场需求,以高度集成、卓越性能和丰富的可配置功能,提供了一站式的高效供电解决方案。

随着智能手机影像功能逐渐成为用户核心需求,光学防抖(OIS)技术正面临前所未有的性能挑战。TDK株式会社凭借旗下InvenSense公司15年OIS/EIS技术积累,最新推出的SmartMotion® ICM-536xx系列六轴IMU,正在打破高端防抖技术的成本壁垒。该方案通过突破性的6.4kHz输出数据速率和20位分辨率,首次将专业级防抖性能引入主流移动设备市场。

2024年,全球工业机器人市场经历了一次明显的周期性调整。国际机器人联合会(IFR)的初步统计数据显示,全年新装机量约为52.3万台,较上年下滑约3%。这是近年来该市场罕见出现的负增长,反映出多重经济与技术周期叠加下的复杂局面。