发布时间:2016-06-28 阅读量:735 来源: 我爱方案网 作者:

在全球科技竞争格局深刻重构的背景下,中国电子产业正迎来国产替代与自主创新的历史性机遇。第106届中国电子展紧扣《"十四五"规划》制造强国战略,聚焦基础电子元器件、集成电路等"卡脖子"领域,集中展示从材料、设备到应用的国产化突破成果。

在现代电子系统设计中,混合信号PCB的接地策略直接影响电路性能与信号完整性。晶振作为时序控制的核心元件,其接地方式需严格遵循噪声抑制与电流回流路径优化的基本原则。

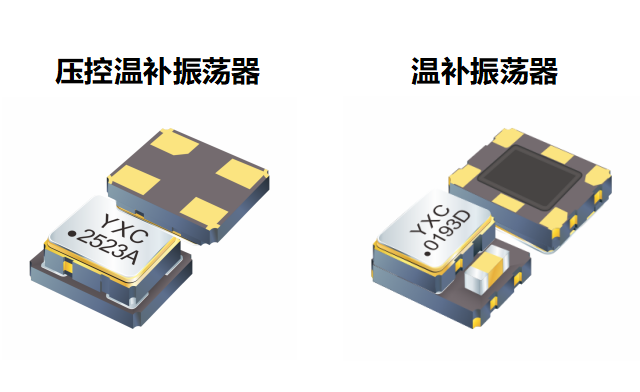

在精密电子系统中,时钟源的稳定性与精度直接影响整体性能。温补晶振(TCXO)凭借其优异的温度补偿特性,长期以来广泛应用于通信、导航等领域。然而,随着现代电子设备对频率控制要求的日益提高,压控温补晶振(VC-TCXO)因其兼具温度补偿与电压调谐能力,逐渐成为高精度场景下的潜在替代方案。

据最新消息,苹果公司计划于2027年推出其首款机器人产品,这款代号为"Eve"的虚拟伴侣机器人,将结合苹果在硬件设计、人工智能和用户体验方面的优势,开创消费级机器人新品类。不同于传统功能性机器人,苹果的这款产品更注重情感连接和个性化陪伴,有望重新定义人机交互的未来。

在当前全球电子制造业向智能化、绿色化加速转型的背景下,产业链协同创新已成为突破技术壁垒的关键路径。本次走访聚焦微焦点X-RAY检测、自动化测试烧录一体化、半导体封装工艺等核心技术领域,通过构建"技术攻关-场景验证-生态协同"的三维合作模型,旨在打通从实验创新到规模化应用的最后一公里。