发布时间:2016-03-1 阅读量:2758 来源: 我爱方案网 作者:

据Lux Research报告,到2030年,激光雷达将在自动驾驶领域收获近亿美元的商业机会。并且按照车企从ADAS向全自动驾驶过渡的商用化计划,激光雷达已经开始在车辆局部发挥特长。用于自动驾驶的传感器中,专业人士对激光雷达的评价是“必不可少”。从最早的谷歌豆荚车到层出不穷的车企测试案例,激光雷达已经逐渐发展为标配。不难发现,随着企业自动驾驶方案的选择和规划,车用激光雷达的商业化正悄然发生。但不同激光雷达企业进入自动驾驶领域的策略各不相同,产品技术也存在差异。激光雷达与自动驾驶作为最佳CP如何走到一起?作为激光雷达的领军企业,Velodyne,Ibeo和Quanergy打开市场有何不同姿势?来看车云菌的调研。

技术专长:用高精度打动自动驾驶

“传感器+高精度地图+云计算”目前被业内认定为“最靠谱的自动驾驶方案”。传感器是自动驾驶汽车的眼睛,用来观察行驶时环境的动态变化。高精度地图为汽车提供全局视野,尤其擅长预告检测范围外的道路情况。云计算保证传感器数据更新上传,让高精度地图始终处于最新版本并下发车辆。

要让自动驾驶系统代替人类驾驶员,头等大事就是在任何时间、任何地点“看清”周围环境。行车环境复杂,汽车没法单靠一种传感器胜任全部工作。本着“谁行谁上”的原则,摄像头、激光雷达、毫米波雷达发挥各自优势,分工完成了全套感知,保证在不同时间气候下,360度范围内检测车道、交通、行人、标志、刹车灯和路障等各类实时信息。在这其中,激光雷达最擅长的部分是障碍探测与障碍追踪。

与雷达原理相似,激光雷达使用的技术是飞行时间(TOF,Time of Flight)。简而言之,就是根据激光遇到障碍后的折返时间,计算目标与自己的相对距离。不过据业内人士介绍,激光光束与声波相比更加聚拢,因此可以准确测量视场中物体轮廓边沿与设备间的相对距离,这些轮廓信息组成所谓的点云并绘制出3D环境地图,精度可达到厘米级别。Ibeo中国销售总监北京欧百拓信息科技发展有限公司CEO剧学铭打了个比方,用激光雷达看世界,效果好比近视戴上了合适的眼镜。

这种精度对上路行驶的全自动驾驶汽车而言,可以更加接近100%安全。Velodyne亚洲区总监翁炜举了一个简单案例,毫米波雷达可以发现路边障碍,但只能“看到”模糊形体。而厘米级精度可以清楚区分出障碍是道牙还是斜坡,自动驾驶汽车断定是斜坡后,就可以做出安全开上车道的决策。当然激光雷达并非万能。剧学铭认为,对于环境颜色信息的区分,激光雷达不够直接、快捷,而这方面正是摄像头的强项。毫米波雷达可以快速获得速度信息,并且在雾天衰减率低,穿透性好,这点与激光雷达相比,是其优势。遇到传感器束手无策的天气,就需要借助高精度地图。翁炜列举了谷歌自动驾驶豆荚车的案例,暴雪覆盖路面的时候,豆荚车就在高精度地图基础上,定位计算马路车道线位置,确定行驶轨迹。

行业标杆:Velodyne 64线激光雷达

如果再深入了解激光雷达如何描绘周围图景,线数、点密度、水平垂直视角、检测距离、扫描频率、精度是几个主要的参数。自动驾驶和激光雷达这对CP组合,就是从Velodyne 64线开始进入大众视线的。2012年5月,谷歌改装版丰田普锐斯自动驾驶汽车在内华达州上路测试,出场时头顶转个不停的Velodyne 64线,很快就成了自动驾驶汽车的标志性特征。与此同时,谷歌对外宣布项目研究目标——实现无人驾驶并且量产。

当时曝光的谷歌专利显示,车顶64线激光雷达的作用是绘制周围环境的动态3D高精度地图。 通过360度的机械旋转,确保全面检测车辆周围的环境图景。该设备在量产车中被保留,最终版原型车在考虑风阻和防护之后进行了重新设计。但实际上这款Velodyne64线是为地图行业而生,所得数据对自动驾驶汽车实时检测而言,存在冗余。我们不妨寻找一个案例进行说明。恰巧Velodyne员工曾经公布了一段64线产品的拆解视频,可以帮助理解。

不同激光雷达的构造存在差别,不过大致由发射系统、接收系统、信息处理等部分组成。拆解后的Velodyne64线如下图所示。从正面看,整个激光收发器可以视为上下两部分,每部分都有三个并排透镜,两侧透镜是激光发射处,中间是接收处。转到产品背后会发现,两侧凸镜后各有16个一组的二极管,中间透镜对应32个接收器,可以把光信号变成电信号。

1

激光光束从两侧透镜发出,遇到障碍物折返后经过中间透镜被抓取,接收器处理分析后判断障碍物位置。所有的时间信息、控制信息、接收信号都会传到顶端的主板上进行信息处理。底部的旋转记录器会记下旋转时所在位置和旋转信息。所有原始数据可以通过底部数据线传送至电脑。为了让机器旋转时保持平衡,这款64线激光雷达加装了一个沉重的底座。工作时这款产品垂直方向有64条光束放射状射出(线数),可以覆盖垂直方向26°的角度(垂直视角),抵达100-120米的远方(检测距离),探测障碍所在位置的误差大约10cm左右(精度)。通电后底座马达会驱动激光雷达每秒旋转10次(频率),从而覆盖水平360°的视域(水平视角),每圈输出13万个信息点(点密度),形成所谓的“点云”。

两种激光雷达车用方案

1、以地图为中心:

不断进入自动驾驶领域的玩家中,同样使用“大花盆”的还有不少互联网企业,例如百度,Uber。主要原因是包括谷歌、百度、Uber在内的全自动驾驶汽车未来还会承担街景车角色,利用车顶激光雷达绘制高精度地图。Velodyne亚洲市场负责人翁炜告诉车云菌,类似Uber这样的用车公司发现,车顶激光雷达可以将自动驾驶汽车和传统车辆区别开来,反而可以突显身份实现自我营销。

2、以汽车为中心:

但是对大多数车企而言,他们更想要一款专为汽车量身定制的激光雷达产品。

首先,和测绘专用的笨重“大花盆”相比,小型激光雷达和汽车更配。在车企观念中,为了兼顾驾驶乐趣和风阻系数,自动驾驶汽车和普通汽车在外观上不该有任何差别。激光雷达最好能被做成小体积直接嵌入车身,这就意味着要将机械旋转部件做到最小甚至抛弃。

△从左到右依次为,Ibeo LUX,Velodyne新产品Solid-State Hybrid Ultra Puck™ Auto,Quanergy旗下产品S3

因此车用激光雷达没有选用大体积旋转结构,而是在制作工艺上,将旋转部件做到了产品内部。例如Ibeo的激光雷达产品LUX,改为固定激光光源,通过内部玻璃片旋转的方式改变激光光束方向,实现多角度检测的需要。福特订购的Velodyne新产品Solid-State Hybrid Ultra Puck™ Auto,是款长相类似冰球的半固态激光雷达,也将旋转部件做到内部隐藏起来。比较特别的是,Quanergy旗下产品S3是一款全固态产品,使用了相位矩阵这种新技术,内部不存在任何旋转部件。其次,嵌入式安装方式导致的监测范围遮挡,可以用多点布局的方式覆盖整车360°视角。在车用激光雷达领域,Ibeo是最早开始嵌入式安装方案的企业。在一辆全自动驾驶测试车上,Ibeo为其配备了四个LUX,两个位于车头两个位于车尾,两个mini LUX安装在车侧。

△Ibeo全自动驾驶嵌入式安装方案,左侧为车侧mini LUX,右侧为车头车尾共计4个LUX

随着自动驾驶汽车的普及和智能交通的全面覆盖,激光雷达的数量会越来越少。翁炜表示,未来路上实现自动驾驶的车辆越来越多,车尾的激光雷达可以逐渐取消,所需检测可由后方车辆前脸激光雷达代劳。一些欧美城市开始陆续在十字路口布置激光雷达,车身布置的激光雷达数量也相应减少。并且当“智能网联”逐渐变为寻常,各处汇入的信息也会减少激光雷达的负担。最后,在保证上述功能的前提下,成本也是无法忽略的因素。Velodyne64线激光雷达目前售价7万5千美元,但这款产品本身定位试验级别而且用于地图行业,把它与车用激光雷达比价并不恰当。从真正为汽车量身定制的产品来看,一批低价车用激光雷达正在准备进入市场。

今年CES期间Velodyne与福特揭晓了最新产品Solid-State Hybrid Ultra Puck™ Auto,公布2020年计划量产价为500美金,到2025年计划把成本控制在200美金以内,而始终保持神秘的Quanergy在今年CES展出了一款固态激光雷达S3约为一盒名片大小,而且单个售价初步定在250刀左右,其展台工作人员表示上量生产后有可能100刀搞定。未来几年里,小型专用激光雷达将会在汽车行业争夺市场。

在USB4®和Thunderbolt™接口传输速率突破10GHz的产业背景下,静电放电(ESD)和意外短路引发的系统失效已成为消费电子与通信设备的核心痛点。传统保护方案在射频性能与防护强度间的取舍矛盾,特别是不合规Type-C接口中Vbus与TX/RX短路风险,迫使行业寻求突破性解决方案。Nexperia最新推出的五款1V保护二极管,通过创新架构实现鱼与熊掌兼得的技术跨越。

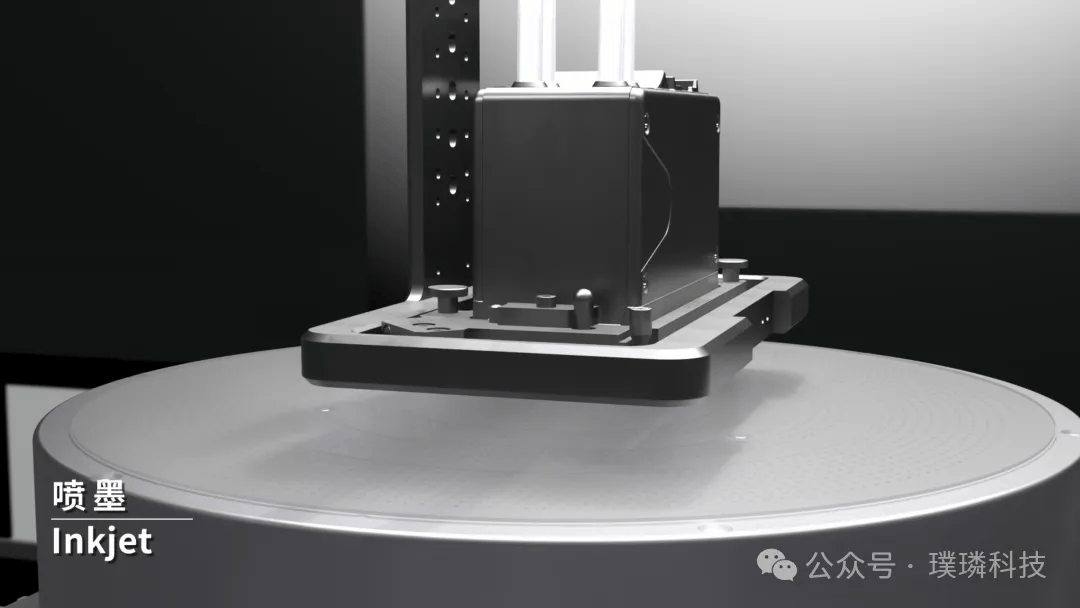

2025年8月1日,璞璘科技自主研发的首台PL-SR系列喷墨步进式纳米压印设备正式通过验收并交付国内特色工艺客户。该设备攻克了步进硬板非真空贴合、喷胶与薄胶压印、压印胶残余层控制等关键技术,标志着我国在高端半导体装备领域取得实质性突破。

全球晶圆代工龙头企业台积电在推进2nm先进制程量产的关键阶段,于内部安全审查中发现异常活动。公司声明显示,其监控系统侦测到未经授权的技术信息访问行为,已对涉事人员解除雇佣关系,并启动法律程序追责。

在2025年8月4日,全球领先的半导体解决方案供应商Onsemi正式发布了其2025年第二季度财务报告。本季度,公司展现了稳健的经营表现,反映其在功率半导体领域的战略优势。随着汽车电子化和人工智能应用的加速渗透,Onsemi通过持续优化业务模式,在充满变化的市场环境中取得可喜进展。

据Counterpoint Research近期发布的报告,2025年第二季度,全球智能手机市场呈现显著收入增长,总收入达1000亿美元以上,同比提升10%。这一数据创下了自统计以来第二季度的收入新高峰。尽管出货量仅同比增长3%,不足总量的显著跃升,但市场动能源于平均售价(ASP)的大幅上涨。报告显示,本季度ASP同比增长7%,达到约350美元的历史高位,反映出消费者对高端设备的强劲需求推动了整体盈利能力提升。这种收入与出货量的差异化增长,突显了市场结构正加速向高端化转变。