发布时间:2016-01-20 阅读量:781 来源: 我爱方案网 作者:

清华大学精密仪器系教授董永贵介绍,中国大致从1980年以后开始重视传感器技术的研究。经过多年的努力,在传感器研究方面的发展水平还算是比较好的。但是,在产品化方面的技术进步还不是很理想,很多传感器技术,其实国内的实验室研究水平并不是很差,可惜未能充分利用,没有转化为进入市场的成熟产品。

他说,传感器技术的研究需要比较长时间的投入,一款传感器的研发,要6年-8年才能成熟,一般中国企业都承受不了这么长的周期。中国企业更难以承受失败,而传感器的研究失败的风险很高。

根据董永贵在日本访问时了解到的情况,日本企业支持的研发中,很多形不成产品,但是企业能够承受,10项中只要2项-3项能够变成产品就行。

“相比之下,我们很多企业都是准备去拿别人现有的东西。”董永贵说,这种思路是有问题的,包括我们总是希望引进国外现成的、有自己项目的人才。“都不准备养鱼,而是捞一条鱼来。”

相比于比较大型的仪器设备,传感器在产品化过程中需要的投资一般不是很大,所以比较适合小型企业投资。在这方面,中国应该是有优势的。然而,如果从另外一个方面考虑,这也是一个短处。

传感器行业的一个特点是,传感器本身技术含量高,但单只传感器的价格一般不高。此特点导致的一个结果是,尽管传感器的技术附加值高,但单纯依赖传感器很难形成可观的产值。

按照董永贵教授的比喻,传感器有点像中药里的“药引”,本身功能很重要,但真正形成规模还需要依赖整服药剂才行。国外很多传感器公司一旦在某种传感器上有突破,很快会有相关的测量仪器开发出来。

而且,在中国的专利保护机制下,传感器中辛辛苦苦研发出来的关键技术,往往呈现一种“诀窍”性质,被抄袭后,很难说清楚,企业也打不起官司。国内虽然也有MEMS传感器企业,但都是委托加工,搞不好就被加工企业自己拿去做了,目前的企业创新体系有很大的问题。

2012年的时候,一位国内传感器领域的前辈在一次会议上说,为什么中国传感器事业发展不好,就是缺乏能够到国务院讲课的领袖人物,这个领域研发的时间长,显着度不够,本身是很小的东西,所依据的物理现象是几十年、上百年前就发现的。

这位学者指出,这种研究实际上非常辛苦,比如说有一种加速度传感器,在石油行业中用于地震波测量,所依据的是苏联几十年前提出的原理,但是直到这位专家在苏联解体后,到了美国才形成产品得到应用。

“越是需要厚积薄发、广种薄收的领域,我们差距越大。”董永贵认为,现在差距有进一步拉大的趋势。

相关阅读:

三安光电2025年上半年总营收约89.88亿元,同比增长17.03%

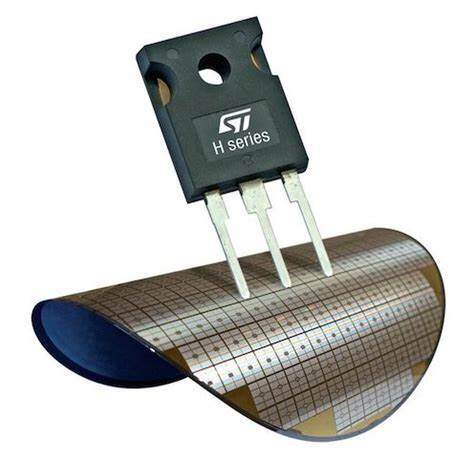

碳化硅MOSFET凭借其高击穿电场强度、高热导率、高开关频率及低导通损耗等优势,在新能源汽车、光伏逆变器、数据中心电源及工业电机驱动等高功率、高效率应用场景中展现出巨大潜力。

此次发布的iPhone 17系列或将迎来苹果近十年来最彻底的一次革新——全新机型、颠覆设计、全系高刷、自研基带、5000mAh电池……亮点密集,堪称“王炸”级别。

相较于传统的硅(Si)基IGBT和MOSFET,SiC器件在材料层面实现了质的飞跃。其禁带宽度是硅的3倍,击穿电场强度是硅的10倍,热导率也远超硅材料。

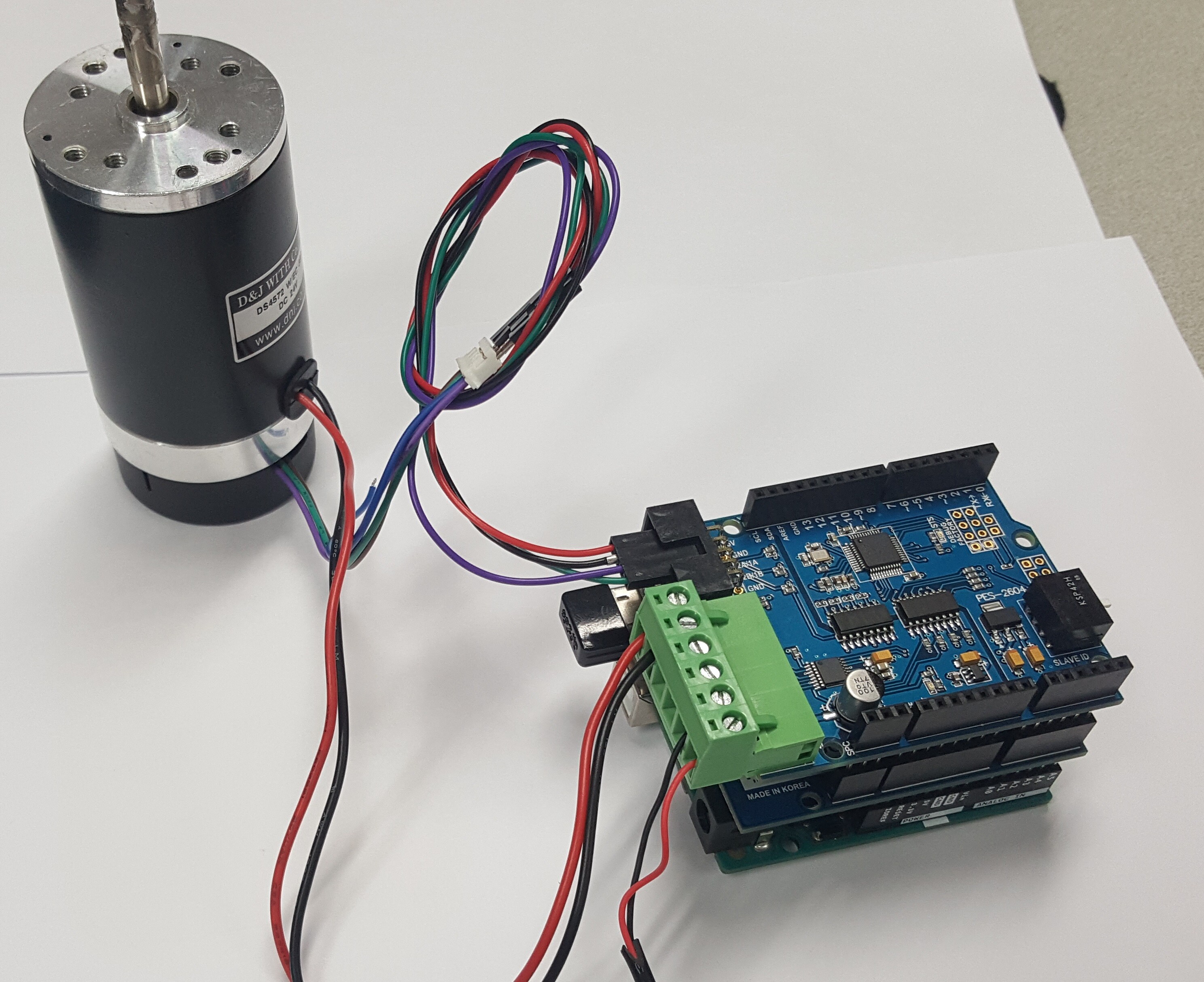

在现代精密自动化设备、3D打印机、CNC机床以及机器人技术中,步进电机因其开环控制、结构简单、成本低廉且定位精准等优点而被广泛应用。