【导读】我爱方案网小编为大家介绍助力实现C-RAN--解析前端回传解决方案,PMC-Sierra在其HyPHY系列的OTN处理器中引入了对移动前端回传的支持,提供了一系列创新功能,通过更新软件及固件即可方便地启用。

全球的移动运营商均在调研适用于无线接入网的新架构,以求通过架构的更新来降低成本,同时提升网络容量。云无线接入网(C-RAN)的架构即为应对这一挑战的领军解决方案。但C-RAN同时也带来了一个新的问题:如何解决射频头(RRH)与基带单元(BBU)之间的扩展接口的问题?业界将之称为前端回传。所有可能的解决方案中,基于OTN的移动前端回传方案最切合移动运营商追求的性能目标及技术要求,但市面上尚且缺乏可用的解决方案。

Scott Wakelin 是PMC-Sierra公司通信业务部门的一名资深产品经理,负责OTN 及移动前端回传解决方案及其战略。Mr. Wakelin 在网络行业积累了14年的经验,不断研发创新型的半导体解决方案。Mr. Wakelin毕业于华盛顿大学,拥有应用科学的硕士学位,并曾在Foster商学院进修市场营销策略。

1. 挑战:C-RAN迎风口而生 “前端回传”新挑战凸显

中国的移动通信市场正经历着一段惊人的增长。中国的市场按用户量(2013年底已达到12亿)来计算,已然跃居全球首位。该行业正为下一轮战局:4G积蓄着力量,中国移动在这个至关重要的新市场中已经掌握了优势先机,截至2014年底,业已部署了720K TD-LTE基站,但仍然面临着日益紧迫的竞争。2015年2月底,中国工业和信息化部正式给中国电信及中国联通发放了FD-LTE经营许可。有了许可之后的三大运营商仅仅2015年一年就将部署20-30万个新的4G基站——在全球移动基础设施的市场遥遥领先。

如此令人难以置信的新基础设施增长一方面是出于保持竞争力的需要,另一方面,也是移动电话用户对移动数据及视频的持续增长的需求所致。根据Cisco发布的VNI的数据,中国移动网络用户预计将在2013年到2018年间将移动流量提升15倍——这是全世界最高的增长率之一。只需看看中国的移动运营商发布的最新年报,就能理解该预测为何可能成真。部署了72万个TD-LTE基站的中国移动在2014年就赢得了9千万个4G用户。这些4G用户加上已有的3G用户导致CMCC网络上的移动数据年增长率达到了115%。与此同时,中国移动的ARPU则下降了9%。从中国电信和中国联通的核心业绩指标中,也能观察到相似的特点。

综合这些因素来看,移动运营商显然处于一种两难的困境当中——不得不寻求以更低的单位成本来提供更多容量的新途径。这一挑战使得移动运营商在考虑为无线接入网(RAN)重新构建新的架构,以解决其在容量、CapEx和OpEx方面的痛点难题。

C-RAN成为了最受瞩目的新架构。C-RAN架构中,移动基带处理设备(以及相关的空调及电源设备)迁出了基站,而迁入了邻近的局端或数据中心。参看图1。

图 1 C-RAN 架构

1.1 通过将基带处理集中化,网络运营商有望通过降低基站的运营成本及通过基带池化降低基带总部署容量来提升容量和缩减成本。但是, C-RAN也带来了一个网络的新挑战:前端回传。

当下,多数移动网络均围绕着分布式架构而构建,其中每个站点配备一个基带处理(BBU)、空调及电源的设备室。基站塔上天线的每个分区连接到一个远端射频头(RRH),RRH再通过基于光纤的通用公共射频接口(CPRI)与BBU相连。眼下多数基站有三个分区,每个分区对应单个20MHz的载波。在C-RAN模型中,发自每个RRH的CPRI可能会最多传送20公里到一个装设有基带设备的集中点。

对于光设备厂商而言,前端回传网络意味着一个重大的崭新市场商机。为前端回传带来的挑战与机遇所驱动,中国的移动运营商以及诸如PMC-Sierra的核心技术公司均在中国的通信标准协会(CCSA)2014年10月的会议上陈述了各自的观点。报告中重点阐述了运营商的独特处境、需求以及迄今为止探索过的解决方案等。

现在,来将注意力转向电信级前端回传网络的需求。

1.2 前端回传网络的需求

前端回传首当其冲也是最基本的需求是要能支持CPRI客户端速率。中国的CPRI速率由运营商部署的是TD-LTE还是FD-LTE来决定。有了新 颁布的FD-LTE执照,CPRI option 3 (2.5G)以及未来的CPRI option 5 (4.9G) 将会占据中国电信和中国联通的移动网络中的主导部分。与之不同的是,已经拥有72万个TD-LTE基站的中国移动则采用的是CPRI option 7 (9.8G)。

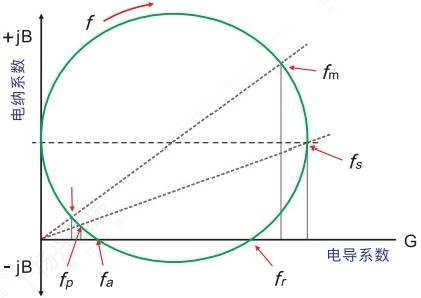

除了CPRI速率的要求以外,CPRI及其3GPP施加的在时间及频率方面的严格的定时及延迟要求均需要得到满足。

由于RRH是基于接收到的CPRI信号来产生时钟信号,所以CPRI信号的抖动需要尽可能小。CPR说明上设定的抖动上限为2ppb。更重要的是,为了确保能达到3GPP HARQ的目标,前端回传网络必须要支持往返双程的延迟低于400 μs ,即意味着端到端的延迟要控制在150-200 μs的范围内。

一个常常被忽略的要求是需要上联及下联方向延迟几乎完全对称。虽然每个移动设备商对此给出的数字各有不同,一般而言要求是< +/- 65ns。

前端回传还有若干特定的应用层及操作层的需求,如表1所示。满足上述这些需求的总和才能实现可部署性高、成本低廉的电信级前端回传网络——这对RAN而言都是不可或缺的。

表 1 前端回传在应用及运维层面的要求

所有这些需求使得运营商在考虑前端回传网络时,可能候选的方案如下:点到点光纤、微波、无源WDM,有源WDM和OTN等。

尽管OTN无疑在OAM、分界及扩展性等多个方面均具有运维优势,由于业界对OTN能否满足性能方面的需求尚无定论,导致了整个行业仍然倾向于采用基于有源或无源WDM的解决方案来进行前端回传。这是由于大量厂商一拥而上,提供了多种无源或有源WDM解决方案,而市面上却缺乏可用的基于OTN的方案所致。

近日,通过一款基于其HyPHYflex OTN处理器的解决方案,PMC已经证明,OTN可以满足移动网络在性能方面的要求,从而开启了真正的电信级前端回传网络的新纪元。

以下章节我们将继续探讨并阐述为何基于OTN的移动前端回传方案与中国的移动运营商的特有环境最为契合。

2. 机遇:应对挑战 基于OTN的移动前端回传方案满足需求

前面我们分析了运营商对于前端回传网络的需求。下面将讨论实现前端回传网络的四大主要候选技术方案。

点到点光纤

无源WDM

有源WDM

OTN

2.1 点到点光纤

点到点光纤实现的前端回传网络中,基站处的每个远端射频头(RRH)都通过单条光纤或光纤对与BBU相连。 这是所有前端回传方案中最简单的一种,并且,中国移动运营商部署的丰富的光纤资源(尤其是中国联通及中国电信)使之可以方便地得到部署,此外,该方案也无需额外的前端回传的网络设备。

但是,由于目前每个基站最少需要三个CPRI用于LTE,将来至多还可能需要15个CPRI用于5x电信汇聚,点到点光纤方案实际上并不可行,在大规模C-RAN部署中并不经济适用。

结果是,移动网络运营商一直在寻求一种优化的解决方案,以便充分利用其宝贵的光纤资源。

2.2 无源WDM

无源WDM 是首当其冲的选择。在基于无源WDM的前端回传方案中,CWDM或DWDM光模块直接安装在RRH和BBU上,利用一个无源光增/删复用器(OADM)来复用多个波长到单条光纤之上,其中每个波长承载一个CPRI连接。在CWDM系统中,在单条光纤上至多可以承载18个波长。

虽然基于WDM的前端回传系统比点到点方案的光纤利用率要显著提升,但不论CPRI速率如何,每个CPRI信号依然要消耗一个10G 波长。进一步而言,无源WDM方案没有在移动RAN及前端回传网络之间提供一个分界点或故障隔离的能力,并且其管理及故障隔离功能(OAM)非常初级。

2.3 有源WDM

有源 WDM 方案在OADM之外采用了一个独立的复用转发器,以将CPRI信号置于某个特定带宽之上。有源WDM方案比无源WDM方案的主要优势在于它能够作为一个分界点,并能提供有限的故障隔离的功能。但是,也和无源WDM一样,每个CPRI信号均要消耗一个带宽,OAM功能颇为有限、且本质上具有专属性(非通用),电信网络的运维团队对此也颇为陌生.

2.4 OTN

基于OTN的解决方案与有源WDM方案的架构相似,但也存在两个重大的差异:

1. OTN 方案是基于一种经过实际验证的、标准化的技术(通过ITU G.709),该技术在当今运营商网络中已普遍采用

2. OTN 提供了一组丰富的标准化的OAM功能

3. OTN 含有客户、路径及线路的监测功能,因而可以实现快速的故障隔离

4. OTN 在TDM层面提供基于标准的客户端复用,因此,无论是否采用WDM方案, 均可将光纤利用率提升4倍。

如图2中所描绘,中国的移动运营商可以以下列两种方式部署OTN:

1. 纯粹OTN 的情况

2. OTN + WDM 的情况

图 2 CPRI over OTN Scenarios: 1) 纯粹OTN 或 2) OTN+WDM

在将点到点光纤前端回传部署演进为利用OTN以2.5G的速度将至多4个CPRI option 3信号复用到速率为10G的单个出向OTU2容器时,移动运营商可以考虑部署纯粹OTN的方案。在此方案下,OTN可将光纤利用率提升4倍,而无需部署昂贵的WDM设备。同时,OTN还提供所有中国的移动运营商所渴求的OAM、分界及故障隔离功能等。

将OTN与WDM相结合,可以进一步提升光纤利用率,并改善网络环的保护能力,如图1中下半部分所示。除了此前提到的OTN相比有源WDM的优势以外,在基于WDM的解决方案上加上OTN能带来WDM光模块的大幅度减少,从而为移动运营商显著节缩开支。

相比其他可选方案来说,OTN还提供了优异的故障隔离功能。考虑下系统故障的情况。在无源WDM网络中,运营商要竭力判别故障发生点,因此找到问题就可能需要多次上门服务。

此外,判别故障源也可能很困难:是无线设备本身,还是无线设备上安装的模块(可能位于塔顶),亦或者是转发器设备?相反,有了OTN网络,运营商可以快速地断定出错的网络区段,决定派送那些提供服务的技术人员(长于无线或转发设备)以及将其送往何处。OTN还提供了预警功能,能够识别仍在运行但逐渐失效的链接额(例如,由于光模块老化所致),从而让运营商能够预见到问题所在,并降低出错的次数及时长。

这些因素综合作用的结果,考虑运营商的整体拥有成本时,OTN是能够提供最佳性价比的、具有前瞻性的前端回传解决方案。

2.5 助力实现基于OTN的移动前端回传

虽然OTN的功能优异,由于运营商对其满足本文中提到的严格的抖动、延迟及延迟均衡等要求的能力存疑,基于OTN的移动前端回传方案仍受到了一定阻碍。近期,PMC-Sierra推出了一款OTN前端回传的参考设计,其性能测试结果验证了OTN满足前端回传需求的能力。而今,移动网络运营商及设备商均可以利用现成的硅片,即可充分受益于基于OTN的移动前端回传方案。如表1所示,这款崭新的解决方案能够满足前端回传在定时及运维方面的严格要求。

如表2所示,PMC提供的基于OTN的前端回传方案能够提供最低可达7.5微秒的端到端延迟以及最坏情况下1.7ppb的频率故障,这两项指标均远远低于系统要求。此外,经过验证,该解决方案能够将延迟均衡维持在严格的12纳秒之内,远远低于3GPP要求的65纳秒。

表2 PMC助力实现基于OTN的移动前端回传解决方案

设备提供商及移动网络运营商也能从该方案受益。对设备提供商而言,他们可以提供崭新的、性价比优异的电信级前端回传的解决方案,能:

1. 满足网络运营商的要求,且

2. 有别于当前充斥市场的无源及有源WDM解决方案

同时,对于网络运营商而言,这些功能使得前端回传网络可以提供:

更佳的网络可靠性

更长的网络运行时间

更低的OpEx

无线接入网是每个移动运营商最为宝贵的财富。而今,有了可行的电信级、可扩展及低成本的OTN前端回传解决方案,势将成为运营商最重要资产的不二之选。

相关文章

详解用ARM和FPGA搭建神经网络处理器通信方案

介绍基于3G网络的HFC监控系统设计与实现

讲解神经网络在PLC控制系统中的应用