发布时间:2011-05-11 阅读量:1249 来源: 我爱方案网 作者:

自iPhone引爆智能手机市场以来,各个传统的手机品牌以及山寨品牌都在向苹果标准看齐,而这其中最显著的一个标准,就是多点触控屏幕。

2009年,诺基亚终于在N97之后放弃了QWERTY键盘,推出了自己的第一款全触控手机——X6-00。而在2010年初,谷歌宣布在在Android2.0上支持多点触控技术,并在其后带来了Android阵营移动终端的全部多点触控化。

至此,虽然定义尚未更新,智能手机(更毋用论平板电脑)在实际上已经和多点触控形影不离,后者已然成为智能手机的标准配置。

从娱乐到办公,从移动终端到传统终端,从虚拟世界到现实世界,多点触控技术正在改变人们生活的方方面面。

在惊喜之作不断涌现的App Store中,多点触控的技术优势更是发挥得淋漓尽致,方兴未艾。而iPad之所以获得极大关注,是因为它为多点触控提供了最佳的表现平台——在Kinect的人机交互模式尚难以融合进移动终端的时刻,手势控制的兴起推动了人机交互界面向自然属性的再一次进化。

触控的历史

如果把键盘和显示器算作人机交互真正的肇始(也有人主张把这项荣誉颁给打孔机),那么鼠标应该算是这一领域的第一次革命,触控屏则是第二次。巧合的是,这两次革命都是由苹果公司率先引领或引爆的。

通过触摸来控制屏幕的历史可以追溯到1972年,彼时和IBM齐名的Control Data公司发布了用于教育领域的电脑PLATO 4,其在一个16X16英寸的显示器上设置了若干可触控操作的点。

触控技术出现在移动终端上的时间并不晚。早在1999年,摩托罗拉推出的A6188上就运用了简单的触控技术。手写技术首次被引入手机领域,同时手机集成PDA的智能化功能也初见端倪。不过触控屏在此后很长一段时间仅作为手写功能来体现,触控屏手机往往被称为手写手机。

实际上,无论是摩托罗拉A6188或者是后来的多普达PPC手机,采用的都是一种叫做“电阻式触控屏”技术。这种屏幕由两层涂有透明导电物质的玻璃和塑料构成。当用户触压屏幕时会将两层内的导电层贴合,使得当前位置的电压产生变化,进而获得触压点的位置。但无论是手机还是PDA,都只能识别单个焦点。也就是说,当同时用两个手指触压屏幕的话,系统只会识别出其中的一个点。

1991年,Pierre Wellner发表了其关于多点触控技术的理论“Digital Desk”的报告,其中提出了利用人体的电流感应进行工作的“投射式电容触控屏”的概念,指出多手指触控控制和捏划控制等用手势控制机器的可能性。但触控技术要比PC硬件的进化速度慢得多,多点触控技术并未因此而大行其道。

进入21世纪,多点触控技术的研发开始加快,其中最优秀的研发公司要数Fingerworks。它在2001-2005年出品了包括Touchstream触控键盘和iGesture触控板在内的多款优秀产品。2005年,Fingerworks被苹果公司收购,它的技术成为后来iPhone多点触控技术的实现基础。

在苹果公司的官方声明中,把采用多点触控技术的终端视为自己的专利发明。但事实上,2005年就有人研发出了功能类似的设备。

纽约大学教授Jefferson Y. Han在2006年2月的TED上,为台下包括比尔·盖茨、拉里·佩奇、贝索斯在内的硅谷英豪们展示了类似技术。他后来成立了Perceptive Pixel公司,产品被大量用于美国军方。并且由于其展示在CNN2008年美国大选报道中心的Magic Wall多点触控显示屏,还被《时代》评选为2008年最具影响力的世界人物之一。

但客观地说,的确是苹果公司把人们带进了一个人机交互的新纪元——iPhone对长期以来弃摩尔定律于不顾的鼠标和键盘进行了一场革命。多点触控完全替代传统实体键盘,大大节约了手持设备宝贵的体积空间。这使得多点触控时代的来临势不可当,而iPhone正是通向未来的第一扇门。

显然,iPhone的成功仅仅依靠多点触控的硬件是不够的,苹果公司的软件创新居功至伟。例如,当翻阅联系人目录或其他文档的时候,一般的手持设备都是通过拖动滚动条来实现;但在iPhone中,可以用手指在屏幕上划动,文档项目就会跟随您划动的力度来进行滚动。项目滚动的速度跟手指划动的力度成比。当手指离开屏幕后,系统还会模拟现实生活中的惯性作用,继续滚动项目直至慢慢停下。

这显然是令人耳目一新且实用的使用体验。

事实上,2007年是多点触控技术里程碑式的一年。几乎与iPhone诞生的同时,2007年5月29日,比尔·盖茨在D5上推出了概念性桌面电脑“Surface”,并且于2008年4月17日在AT&T的商店内首度投入使用。如今,在迪斯尼乐园、赌场等多种场所都可以看到Surface的身影。

苹果在2010年推出了为Mac电脑设计的Magic Trackpad,而微软也在Windows7系统中加入了对多点触控的支持。借助Window7,戴尔和惠普都推出了自己的多点触控PC。这意味着触控屏将会以一种标准的接口形式,成为计算机的一个外围设备,从而极大地推动了触控设备市场的发展。

解放与创新

人机交互领域的研究目的,是寻求路径,实现更贴近于自然状态下的信息的传达与执行。在这一点上,iPad可谓迈出了一大步。它不仅实现了移动性,还在人机交互的探索路径上前进了一大截。

最初,人们需要记住不同的命令行来执行程序,后来可以通过视窗系统来调出程序操控,“命令行记忆”被“快捷键识别”所取代。而在iPad上实现的手势操控,则进一步超越,连快捷键也取消了,大大推进了人与机器之间的关系。因此,现在我们经常可以看到两三岁的小孩都能熟练地玩iPad的各项应用。

多点触控不但改善了人与机器之间的关系,同时也改变了应用,甚至娱乐生产力。

在iOS的游戏应用里,当家花旦《愤怒的小鸟》尚未充分利用多点触控技术,仅仅是靠多点触控屏的方向控制和角度计算,便实现了出色的游戏体验;《植物大战僵尸》则更进一步,利用多点触控技术,同时实现4个道具牌的使用;《水果忍者》强调了轨迹功能。

2010年末,由Chair Entertainment Group制作,运行虚幻3引擎的iOS平台游戏《Infinity Blade》,上市仅4天,销售额就达到160万美元。

其创意总监Mustard认为,Chair在开发过程中,为对应iPhone和iPad的独特操作方式投入了大量精力,使得该款游戏几乎不可能在其他平台上再现。他说:“虚拟键位并不合适,所以我们采用快速直接的触控方式来挥剑,并设计了多种触控手势来释放法术。”

《Infinity Blade》的成功,证明“基础设施”已具备,一款作品能否成功,完全取决于作者的产品创意对触控技术的应用和理解。

Jefferson Y. Han早就对多点触控的商业模式有过预言:“我们可以更加简洁地理解其中的市场定位”,他说:“多点触控概念的意义并非将设计好的硬件推给客户,而是以完全不同的方式为客户发展使用者接口”。

而在“解放”这个命题上,显然1999年便提出Tablet PC产品概念的微软注定要败走麦城。相较于微软动员上万名工程师开发的本质上为销售Feature的Tablet PC,苹果的应用商店与开发者模式显然更适合触控技术的发展——各种层级、技术含量的多点触控技术,配以惊人的创意,由此产生良好的商业价值。

如今,连博众资讯都已经采用了轨迹操控。虽然仅仅是一次前途未知的尝试,但长期来看,未来移动终端应用特别是娱乐和特定场景的应用,已经不能忽视多点触控属性的研究和运用。

在催生应用创新之外,多点触控还反过来影响硬件的基本形态。而在这一点上,苹果再次走在了其他产业势力的前面。在iPad2发布前,苹果向开发者放出的iOS4.3 Beta版本中,多手势多点触控识别功能令开发者们兴奋不已。例如,人们可以用4或5个手指,通过捏划手势来返回主界面,也可以用多个手指扫屏来调出任务栏。

虽然在正式发布的iOS4.3版本中,这个功能被关闭(但已可以通过一些设置打开),却仍然意味着苹果很有可能在后续iOS版本中取消Home键,完全用多点触控实现操作。

触控的未来

多点触控技术已经发展得比较成熟,除了由移动终端向PC反向移植外,与其他科技的结合,恐怕是多点触控技术进化的主要方向。

乔布斯在iPhone4的发布会上,饶有兴趣地把玩Gyroblox游戏,推销其6轴感应技术。为了实现6轴感应,苹果还配备了以下传感器组合:三轴陀螺仪,方向感应器,一举实现了飞行、赛车等这类对速度改变、全三维立体方向,以及旋转速率精确感应需求较高的游戏。

而这一切,都是多点触控技术与其他科技完美结合产生的重叠效果。不久前,在App Store排行榜首页昙花一现的声控应用Pah,也是这种结合的又一个例证。相信这种多点触控与其他技术结合催生的优秀应用会越来越多。

另外一方面,基于现实的多点触控应用场景的扩展,也必将是这项技术进化的主要方向。

今年年初,松下电器宣布推出全球第一款手势控制的电视机。总部位于葡萄牙的Displax公司是目前把多点触控向现实世界移植的最新锐的一家公司。其开发的透明且极细腻的聚合物薄膜可以将任何一种非导电平面或曲面转化为多点触控屏幕。该技术运用镶嵌于薄膜内的网格纳米线,目前可以在一个50英寸的屏幕上探查到最多16根手指的运动。由于它能应用于平面、曲面、透明或不透明的表面,所以具有极高的扩展性。

目前,诺基亚、IBM等知名公司都已经成为Displax的客户。它还为宜家购物中心、葡萄牙TONDELA市博物馆建造了新颖的触控视听体验场馆。

此外,材料科技也将进一步推动多点触控的进化。据传,苹果已经申请了E-Ink和LCD混合显示屏的专利——即把E-Ink、LCD、触控屏加在一起,形成一个“三明治”型的屏幕。此种技术的大幅跃进,势必会提高多点触控的应用创新空间。

虽然多点触控技术前景光明,但它也面临着一些挑战。

随着这项技术由各自为战的终端厂商不断向其他领域渗透,现实化、普适化,特别是对触控手势的标准化需求已是题中之义。然而,这也意味着必然会产生关于操控这个新的数字世界的手势和动作定义权的斗争。

实际上,这种斗争已经开始。

2009年1月在拉斯维加斯CES消费电子展上,Palm便展出了一款与iPhone触控技术十分接近的Pre手机。两周之后,苹果首席运营官提姆·库克(Tim Cook) 在苹果的业绩报告会议上对分析师们表达了他的不满:“我们不会容忍我们的核心技术就这样被偷窃,我们会使用任何我们拥有的武器去处理这种行为。对于这一点,我们非常明确。”

而在Palm消失两年之后的今天,iPhone多点触控技术的竞争者们遍布天下。在今天与苹果纠葛的各种官司中,便可以看到各家多点触控标准的争夺之激烈。

“关于如何操控这个新的数字世界的手势和动作定义权的争夺也已经开始,”《连线》记者Daniel Roth认为:“各家都会和苹果就如何分享多点触控技术达成协议。但在手势语言方面,必须要采用一个通用的标准。否则的话,用户只会对这些设备用一个手势:竖起一根手指。”

然而,随着娱乐甚至办公应用的移动化和复杂化,手势系统必然会日趋复杂而变得难以掌握。这一趋势已经初见端倪——如果阅读过iPad版本的Pages手势操作列表就会发现,能记住并执行移动一个对象和两个对象的那些并不自然的复杂手势已经不容易了,再让你以后去尝试一个新系统中类似的应用,将会是一场绝对的噩梦。

所以,这也是设备和操作系统竞争的新时代起点。企业将越来越看到,对于多点触控屏上“手势习惯”的争夺,开始显露出战略意义层面的价值。

全球领先的传感器与功率IC解决方案供应商Allegro MicroSystems(纳斯达克:ALGM)于7月31日披露截至2025年6月27日的2025财年第一季度财务报告。数据显示,公司当季实现营业收入2.03亿美元,较去年同期大幅提升22%,创下历史同期新高。业绩增长主要源于电动汽车和工业两大核心板块的强劲需求,其中电动汽车相关产品销售额同比增长31%,工业及其他领域增速高达50%。

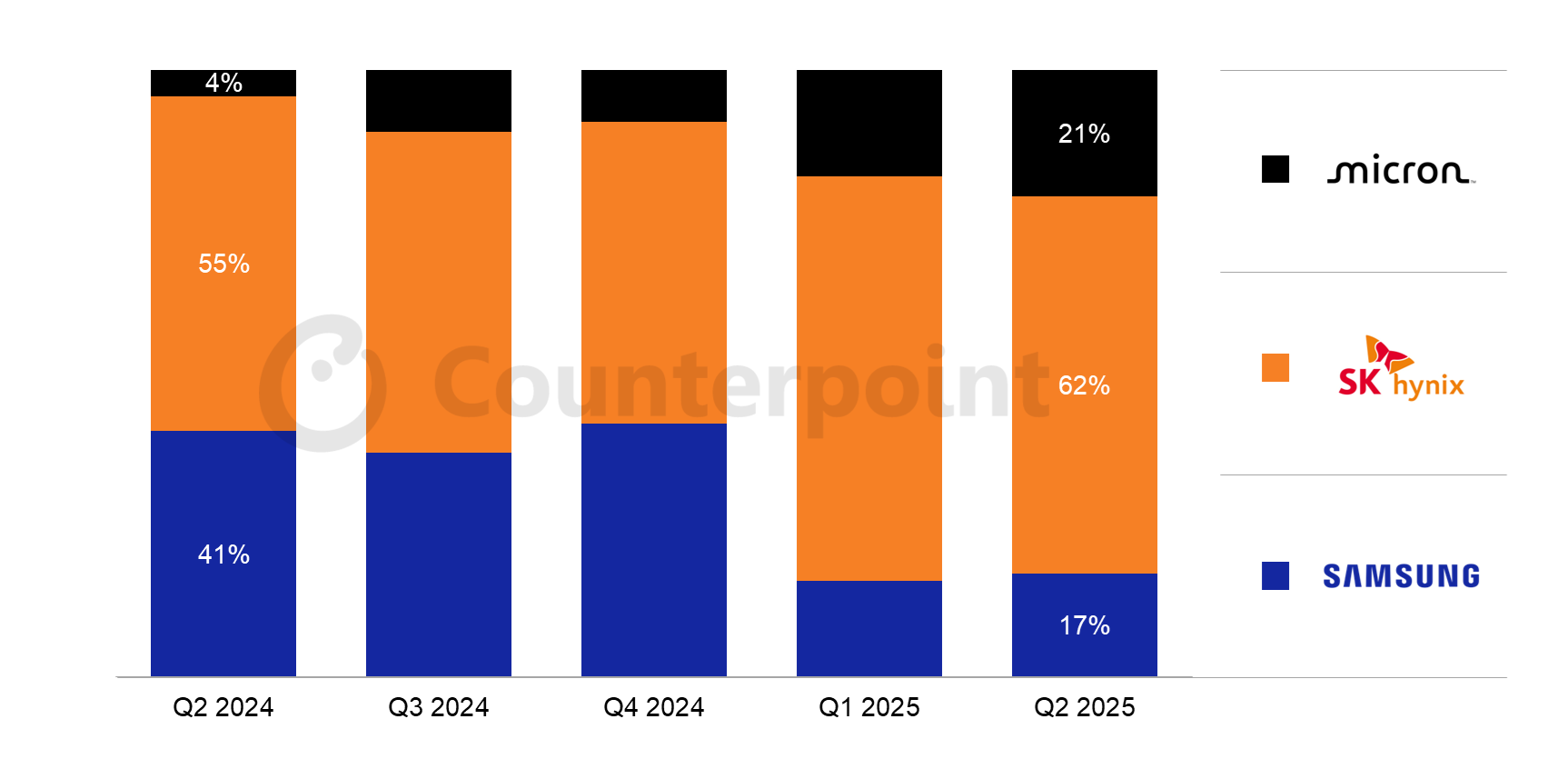

受强劲的人工智能(AI)需求驱动,全球存储芯片市场格局在2025年第二季度迎来历史性转折。韩国SK海力士凭借在高带宽存储器(HBM)领域的领先优势,首次超越三星电子,以21.8万亿韩元的存储业务营收问鼎全球最大存储器制造商。三星同期存储业务营收为21.2万亿韩元,同比下滑3%,退居次席。

8月1日,英伟达官网更新其800V高压直流(HVDC)电源架构关键合作伙伴名录,中国氮化镓(GaN)技术领军企业英诺赛科(Innoscience)赫然在列。英诺赛科将为英伟达革命性的Kyber机架系统提供全链路氮化镓电源解决方案,成为该名单中唯一入选的中国本土供应商。此重大突破性合作直接推动英诺赛科港股股价在消息公布当日一度飙升近64%,市场反响热烈。

全球领先的功率半导体解决方案供应商MPS(Monolithic Power Systems)于7月31日正式公布截至2025年6月30日的第二季度财务报告。数据显示,公司本季度业绩表现亮眼,多项核心指标实现显著增长,并释放出持续向好的发展信号。

贸泽电子(Mouser Electronics)于2025年8月正式推出工业自动化资源中心,为工程技术人员提供前沿技术洞察与解决方案库。该平台整合了控制系统、机器人技术及自动化软件的最新进展,旨在推动制造业向智能化、可持续化方向转型。